Hundertwasser-Bahnhof Hansestadt Uelzen

Der vom berühmten Baumeister Hubert Stier entworfene Inselbahnhof in Uelzen wurde 1887 in Betrieb genommen. Als Inselbahnhöfe werden Bahnhöfe bezeichnet, deren Empfangsgebäude sich in einer Insellage zwischen den Gleisen befindet. Am Uelzener Bahnhof finden sich darüber hinaus zahlreiche Elemente der historischen Eisenkonstruktion wieder, die Verwendung des Materials gründete sich aus einer Freundschaft, die zwischen Gustave Eiffel, dem Erbauer des Eiffelturms, und Hubert Stier bestanden haben soll. Elemente der Eisenkonstruktion finden sich überwiegend im oberen Stockwerk des Gebäudes, wie auch historische Metall-Stützen an den Bahnsteigen aus dieser Zeit herrühren. Ein Jahrhundert später war das unter Denkmalschutz stehende, wilhelminische Gebäude marode und schwer beschädigt und hatte seine Bedeutung als Bahnhof fast verloren.

Foto (c) Kulturexpress

Im Zuge der Weltausstellung EXPO 2000 entwickelte der eigens gegründete Verein „Bahnhof 2000 Uelzen e.V.“ ein Konzept, welches die Umgestaltung des Bahnhofs zu einem Umwelt- und Kulturbahnhof vorsah. Für die künstlerische Neugestaltung konnte der österreichische Kunstmaler und Architekt Friedensreich Hundertwasser gewonnen werden. Nach seinen Vorgaben wurde das Gebäude von 1998 bis 2000 umgebaut. Die Vollendung des Uelzener Bahnhofs zum Hundertwasser Bahnhof erlebte der Künstler jedoch nicht mehr. Er starb im Jahre 2000. Während einer privaten Reise nach Uelzen hatte er den Bahnhof einmal besucht.

Besonders ist der wellige Fußboden sowohl im Inneren des Gebäudes als auch außen am Bahnsteig zu bemerken. Unterschiedliche Bruchsteine aus Keramik, Stein und anderen Materialien wurden zu einem Mosaik zusammengesetzt, wobei Harmonie und Gestaltungskonzept nach Vorgaben des Künstlers kreiert wurden, die Arbeit vor Ort aber unterlag der Entscheidungsfreiheit der beteiligten Steinsetzer und Maurer, die bei der Auswahl der Muster selbst Hand anlegen mussten, was nicht immer mit den Vorstellungen des Künstlers in Einklang zu bringen war, der sehr kritisch mit seinen Vorgaben umging. Insgesamt wurden 35 verschiedene Steinsorten während der Verbauung am Bahnhof in Uelzen verwendet.

Bemerkenswert ist, dass Hundertwasser von jeder Gebäudeart nur ein Gebäude gebaut oder umgebaut hat. Etwa 20 Projekte von ihm gelten als authentisch. Da Friedensreich Hundertwasser kein ausgebildeter Architekt war, wurden insgesamt drei Architekten während des Umbaus am Uelzener Bahnhof seinerzeit hinzugezogen, die Bau und Umbau nach Hundertwassers Tod vollendeten.

Sowohl die Sparkassenstiftung als auch die Lottostiftung hatten sich mit 500.000 damals noch DM am Bauprojekt beteiligt. Insgesamt kostete die Kunst in und an Gebäude rund 3. Mio. DM. Der Rest des Geldes wurde über Sponsoren und Spender eingebracht. Kosten für den technischen Ausbau übernimmt die Deutsche Bahn.

Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine Photovoltaikanlage, die so viel Strom erzeugt, die das Gebäude komplett mit Strom versorgen kann. Die Nutzung erneuerbarer Energien gehörte zu Hundertwassers Baukonzept von Anfang an dazu.

Stilvolle WC-Anlagen im Hundertwasser Bahnhof in Uelzen

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Steinsetzerarbeiten im Bahnhofssaal und außen herum. Die durch ihre Verspieltheit südliches Flair mitten im Winter an den Uelzener Bahnhof bringen. Andere Beispiele mit so viel Phantasie Mosaike und Steinsetzarbeiten einzubringen, ist der Park Guell in Barcelona. Aber auch in vielen südamerikanischen Städten entsteht der Puls erst durch verschiedenfarbig abgestimmte Steinmuster in den Fußgängerzonen.

Insgesamt wirkt der Bahnhof sehr gepflegt. Auch die Toiletten, die ebenfalls im Hundertwasser Stil ausgebaut wurden, waren geputzt und gereinigt. Ein Hundertwasser Shop befindet sich in der Einkaufspassage im Bahnhofsinneren. Dort können Produkte erworben werden, die mit Hundertwasser und seiner Kunst in Verbindung stehen und von einer Merchandising Firma extra dafür lizenziert wurden. Kissen, Wandbilder, Postkarten und viele andere Shop-Artikel finden sich im Laden am Ende des Gangs im Bahnhofssaal.

In weiteren Räumlichkeiten bleibt Raum für zahlreiche Veranstaltungen, die im Kulturbahnhof angeboten werden. Ein gut gehendes Restaurant mit großartiger Fensterlage findet sich ebenfalls im Gebäude. Insgesamt ist der Bahnhof sehr kinderfreundlich gestaltet worden. Die Vielfältigkeit der Gestaltungselemente fördert die Kreativität. Beim Anblick der Mosaike sollen neue Ideen sprudeln.

Frauen im Architektenberuf - Ausstellung im DAM

Frauen in der Architektur, ist ein bedeutungsvoller Themenansatz für eine Ausstellung. Kommt selten vor, obwohl die Zeichen der Zeit danach gestellt sind. Denn mittlerweile studieren in Deutschland mehr Frauen als Männer das Fach Architektur. Die Realität zeigt jedoch, Männer behaupten sich stärker im Architektenberuf, so dass Frauen auf andere Bereiche ausweichen müssen. Die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum nimmt den historischen Faden auf, um Biografien bedeutender Frauen im Architektenberuf näher vorzustellen. Neben einer Tafel mit Foto stehen Modelle auf Tischhöhe, die das bauliche Schaffen repräsentieren.

Foto (c) Kulturexpress

Die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum will mit Biografien und Kurzvorstellungen historische Bauprojekte vorstellen. Hier finden sich interessante Frauen-Persönlichkeiten, welche das Architekturschaffen durch ihr Denken und die Umsetzung in die Realität erheblich weiter gebracht haben. Das können sozialpädagogische Ansätze insbesondere für Kinder sein, aber auch durch die starke Präsenz im Leben einer Geschäftsfrau, die durch ihr Engagement große Bauprojekte verwirklicht hat. Wieder andere behaupten sich, indem sie kopieren, was Männer ihnen vorgemacht haben und erlangen zu Anfang des 20. Jahrhunderts erste Anerkennung. Jüngere Generationen stechen durch ausgefeilte Konzepte hervor. Wann Frauen im Architektenberuf ebenbürtig sind, kann also nur eine Frage der Zeit sein und diese spielt im Lebenszyklus von Gebäuden am wenigsten eine Rolle.

Gesine Weinmiller (*1963) gehört zu den jüngeren zeitgenössischen und lebenden Architektinnen unter den vorgestellten 22 Portraits. Weinmiller schafft durch eine spielerische Herangehensweise weiträumige Bauformen.

Die Beleuchtung im Ausstellungsraum zu "Frau - Architekt" ist leicht abgedunkelt, was einer geschichtsbetonten Herangehensweise entgegenkommt. Der Raum ist als Rundgang gestaltet. Unter den Biografien finden sich auch jüngere und lebende Architektinnen. Ein separater Raum mit Videowand stellt wiederum ganz junge und ältere aber zeitgenössische Architektinnen vor, die selbst nicht Bestandteil der Ausstellung sind. Diese Video-Interviews zeigen Arbeitswelten auf, in denen Frauen vor ihrem Lebenshintergrund als Architektinnen agieren. Vor der Leinwand sind mehrere bequeme Sessel gruppiert. Per Knopfdruck unter der Videowand starten die einzelnen Filme.

Diese Videobeiträge bringen der Ausstellung viel, da die Ausstellung größtenteils auf den Tischpräsentationen zu den Portraits beruht, was bisweilen an den Aufbau eines Marktstandes erinnert, da eine konsequente Trennung von A zu B eingehalten wurde. Dadurch geht Kolossalität verloren. Es finden kaum Überschneidungen zwischen Vertreterinnen in der Architektur statt. Es scheint so, als solle Persönlichkeitsrecht und Biografie der Frauen gewahrt bleiben. Zu unterschiedlich können Positionen innerhalb der Architektur sein. Das Augenmerk der Ausstellung will die Abgrenzung zu männlichen Berufsgenossen legen. Mehrmals sind die vorgestellten Architektinnen auch Ehefrauen derselben, wie Marlene Moeschke-Poelzig (1894 -1985), die Bildhauerin war und kühne Gestaltungselemente für die Bauten Hans Poelzigs entwarf. Ein anderer Name der nicht fehlen darf, ist der von Karola Bloch (1905 - 1994), die in der früheren DDR sozialistische Kindergärten baute, mit dem Philosophen Ernst Bloch verheiratet war und vor dem Krieg nach Amerika emigrierte und als eigenständige Architektin Häuser baute. Ein weiterer Bereich gehört Margarete Schütte-Lihotzky (1897 - 2000). Ernst May holte sie 1926 ins „Neue Frankfurt“. Dort entwarf sie Küchen, Wäschereien und Wohnungen für die berufstätige Frau. Die "Frankfurter Küche" wurde in 10.000 Wohnungen eingebaut. Das ebenfalls am Museumsufer liegende Museum Angewandte Kunst, MAK, hat ein Exemplar der legendären "Frankfurter Küche" erworben, restauriert und im MAK als Dauerleihgabe aufgebaut.

Insgesamt werden 22 Portraits aus Deutschland im DAM präsentiert, die aus unterschiedlichen Lagern stammen. Das können überzeugte Feministinnen sein, Vertreterinnen des Adels und aus dem Bürgertum, aber auch sozialistische Architektinnen betreffen, ins Exil gezwungene Jüdinnen, Linke wie Rechte sind in der Ausstellung vertreten. Was fehlt, ist der internationale Bezug zu großen Architektinnen der Welt. Nur Zaha Hadid ist im 2.OG eine Ausstellung gewidmet. Parallel zu „Frau Architekt“ zeigt das DAM in seiner Reihe „Schätze aus dem Archiv“ eine kleine Auswahl der Pläne und Zeichnungen zu einem nicht realisierten Entwurf für ein Berliner Bürohaus von Zaha Hadid (1950-2016). Ein schöner Kinofilm der sich der Thematik Frauen in der Architektur annimmt, ist "Die Gärtnerin von Versailles" (2014). Eine Romanze und bissige Komödie mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Der Film spielt Ende des 17. Jahrhunderts, als sich Herrscherhäuser durch umfangreiche Wasserspiele beeindrucken ließen und solche bauen wollten. Was aber nicht unmittelbar mit der Ausstellung im DAM zu tun hat.

Zur Ausstellung "Frau-Architekt. Seit mehr als 100 Jahren. Frauen im Architekturberuf" ist ein umfangreicher zweisprachiger Katalog, Deutsch-Englisch, aus dem Wasmuth Verlag erschienen, der eindrucksvoll mit historischen Fotografien der Architektinnen bebildert wurde, Modelle und Bauten präsentiert und zahlreiche Beiträge zu Sachthemen auf insgesamt 316 Seiten umfasst. Zusätzlich zum Ausstellungskatalog ist der Band "Frauen Bauen. Kinder entdecken Architektinnen" im antaeus Verlag mit 56 Seiten publiziert, wo internationale Architektinnen bildhaft und in Bildergeschichten veranschaulicht werden. Der Band holt an Internationalität nach, was mit "Frau - Architekt" nicht geleistet wurde.

Eine Ausstellungsrezension von Kulturexpress

Dauer der Ausstellung bis 08. März 2018

Flache Holzkonstruktion unter gewölbtem Gründach

Holzbau

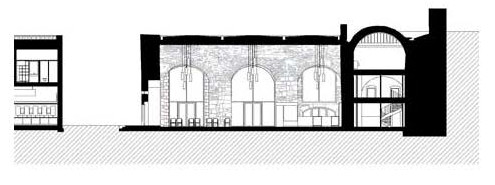

Das Projekt Hurlingham umfasste den Bau einer Sportanlage mit vier Tennis-Hallenplätzen und vier Squashfeldern. Die Halle ist insgesamt 35 Meter breit und 55 Meter lang. Die Hauptspannweite ruht auf frei aufliegenden Stahlträgern. Um ausreichend Raum für die Plätze zu schaffen und um die Kosten der Gebäudeträger zu reduzieren, wurden diese in großen Abständen von 12,9 Metern verteilt. Die Zwischenräume gestaltete der Architekt mit Holz.

Vitra Showroom - Heimat im Zeitalter der Globalisierung

Die Ampelphase 8 läuft seit 24. August 2017 zum Thema: Heimat im Zeitalter der Globalisierung. Eröffnung war am Abend des 23. August. Zahlreiche Gäste waren im Vitra Showroom anwesend. Sechs renommierte Architekturbüros präsentierten im Showroom in der Gutleutstraße und in den großen Schaufenstern experimentelle Entwürfe und Ideen, die für drei Wochen ausgestellt bleiben.

Foto (c) Kulturexpress

Vom 24. August bis zum 13. September inszenieren sechs renommierte Architekturbüros ihre künstlerischen Statements zum Thema «Heimat». Die Ausstellungsobjekte stellen Übertragungen der Architekturbüros dar, die sich mit dem Thema Heimat befassen, um daraus eine Idee zu entwickeln. Dabei spielen unterschiedliche Materialien eine Rolle ebenso wie unterschiedliche Herangehensweisen. Eine Box mit Guckfenster ist ein abgeschlossener Raum, in dem sich viele Dinge abspielen, Lauter gelbe Stühle wirken als Kommunikationsträger, lange Fäden bis unter die Decke gespannt bilden ein Netzwerk, ein Karussell spiegelt die Welt in sich und ein Heimat-Generator optimiert Sehnsüchte auf der Suche nach diesem einen Ort.

Die Entwerfer von OBERMEYER Planen + Beraten verknüpfen zwei Erzählebenen: Zu sehen sind vom Boden bis zur Decke gespannte Seile, zu hören sind kurze Statements von Mitarbeitern aus der Unternehmensgruppe zum Begriff «Heimat». Heimeligkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Kindheit – alles scheint sich mit dem Wort «Heimat» zu verbinden. «Heimat ist kostbar.

Die Entwerfer von OBERMEYER Planen + Beraten verknüpfen zwei Erzählebenen: Zu sehen sind vom Boden bis zur Decke gespannte Seile, zu hören sind kurze Statements von Mitarbeitern aus der Unternehmensgruppe zum Begriff «Heimat». Heimeligkeit, Sicherheit, Geborgenheit, Kindheit – alles scheint sich mit dem Wort «Heimat» zu verbinden. «Heimat ist kostbar. Wie Schmuck in einer Schatulle – Im Container verschickt, fern der Heimat», entwurzelt, schreiben Rossmann + Partner Architekten. In ihrer Installation zeigen sie eine goldgestrichene Baumwurzel, die wie eine Preziose in einer mit schwarzem Samt ausgekleideten Schmuckkassette zu finden ist.

Wie Schmuck in einer Schatulle – Im Container verschickt, fern der Heimat», entwurzelt, schreiben Rossmann + Partner Architekten. In ihrer Installation zeigen sie eine goldgestrichene Baumwurzel, die wie eine Preziose in einer mit schwarzem Samt ausgekleideten Schmuckkassette zu finden ist."Ist Heimat der Ort der Geburt, ein Haus, ein Land? Hat Heimat folglich auch Grenzen?", fragen die Entwerfer von msm meyer schmitz-morkramer. Sie zeigen einen trichterförmigen Raum, der verspiegelt ist und der die "große Anzahl von Orten symbolisieren soll, die uns beeinflussen". Am Ende aber, so ihr Resümee, "sind es nur wenige Orte, die für uns Bedeutung haben".

Auf dem Foto: Architekt Frank Welzbacher

Der Heimatgenerator, den Atelier Markgraph konstruiert hat, lädt zu einem augenzwinkernden Spiel mit der eigenen Vorstellung ein. Vom Besucher gefüttert, collagiert er zusammengetragene Heimatbilder und -objekte zu überraschenden Heimat-Kurzfilmen. Eine interaktive Einladung, in Heimatstereotypen zu schwelgen und zugleich über die Herkunft der eigenen Heimatvorstellungen zu reflektieren.

Von Beginn an hat sich die «Ampelphase» als Intervention im urbanen Raum verstanden. Die Innenwelt des Showrooms wird transparent und für die teilnehmenden Architekten bietet die Ausstellungsreihe eine Bühne, auf der sie zukunftsweisende Statements und Projekte präsentieren. Die Aufgabe ist weit gefasst; die Gestalter haben freie Hand und wählen Thema und Darstellungsweise ihrer Präsentation selbst. Für Gesprächsstoff ist stets gesorgt. 42 Teams schufen bisher Installationen im Ausstellungsraum.

www.vitra.com

Bauprojekt "Arena" mit einzigartiger Hydraulik

Neubau

Die adidas AG erweitert ihren Firmensitz mit der Neuerrichtung von einem Bürogebäude, Kantinengebäude, Parkhaus und Infrastrukturmaßnahmen. Das Herzstück der Erweiterung ist das an die Ed. Züblin AG beauftragte Bürogebäude ARENA.

Suchorte der Bauhaus-Geschichte

Bauhaus Reisebuch

Hrsg. Bauhaus Kooperation Weimar Dessau Berlin

von Ingolf Kern, Susanne Knorr, Christian Welzbacher

Prestel Verlag,

1. Auflage 2017

Paperback, Klappenbroschur,

304 Seiten, 122 farbige Abb.,

109 s/w Abbildungen

Größe: 13,5 x 23,0 cm

ISBN: 978-3-7913-8244-9

Zahl der Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft leicht gestiegen

Baubetrieb

"2016 registrierten wir in der Bauwirtschaft 104.820 meldepflichtige Arbeitsunfälle, 2.487 mehr als im Vorjahr. Grund ist der starke Anstieg der Bautätigkeit innerhalb eines Jahres, allein der Anteil der Baugenehmigungen im Hochbau stieg laut Statistisches Bundesamt gegenüber dem Vorjahr um etwa fünf Prozent. Und wo erfreulicherweise mehr gebaut wird, kann es leider mehr Unfälle geben". Das berichtete Klaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer BG BAU am 27. Juli 2017 in Berlin.

Ampelphase 8 in Frankfurt am Main Gutleutstraße

„Ampelphase“ feiert in diesem Jahr 10jähriges Jubiläum. Das Format für zukunftsweisende Architektur wurde 2007 lanciert und findet im Spätsommer mit der 8. Ausgabe seine Fortsetzung. Vom 24. August bis zum 13. September 2017 präsentieren sechs renommierte Architekturbüros aus dem Rhein-Main-Gebiet und Karlsruhe gemeinsam im Vitra Showroom Frankfurt einzigartige Inszenierungen zum Thema „Same same but different“.

Die Installationen der Studios Atelier Markgraph (Frankfurt), BilleBeyeScheid Architekten (Frankfurt), msm meyer schmitz-morkramer (Frankfurt), OBERMEYER Planen + Beraten, RitterBauer Architekten (Aschaffenburg) und Rossmann + Partner Architekten (Karlsruhe) verwandeln den Vitra Showroom wiederum in einen temporären Ausstellungsraum. Seit 2007 werden die sechs großen Schaufenster des Showrooms regelmäßig mit thematischen Inszenierungen lokaler Architekten bespielt.

Zu Beginn fand die „Ampelphase“ ein- bis zweimal jährlich statt, seit 2009 ist sie als biennale Veranstaltung in Frankfurts Architekturszene verankert. Die „Ampelphase“ versteht sich als Intervention im urbanen Raum: während die Ampeln an der verkehrsreichen Ecke auf Rot zeigen, werden Autofahrer und Passanten zu Betrachtern der Ausstellungen. Die großen Schaufenster bilden dabei die Verbindung zwischen der lebendigen, viel befahrenen Stadt und der zum Betrachten einladenden Innenwelt des Showrooms. Für die teilnehmenden Architekten schafft die Ausstellungsreihe eine Bühne, auf der sie zukunftsweisende Statements und Projekte präsentieren können. Die Aufgabenstellung lässt ihnen freie Hand und sie können das Thema und die Darstellungsweise ihrer Präsentation selbst wählen.

Einmal im Jahr wird damit der Vitra Showroom, der sonst auf 450 Quadratmetern eine umfassende Übersicht der Vitra Home und Office Collection bietet, zu einer Plattform für avancierte Architekten und Newcomer, um visionäre Ideen auszutauschen und zu kommunizieren. Besucher der Ausstellung sind dabei natürlich nicht nur jene, die durch die Ampel vor dem Showroom zum Anhalten gezwungen werden, sondern all diejenigen, die sich in Frankfurt und Umgebung für Architektur interessieren.

www.ampelphase.com

www.vitra.com

Meldung: Vitra Design

Foto: (c) Holger Peters

Umbau der Sattelkammer Schloss Heidelberg

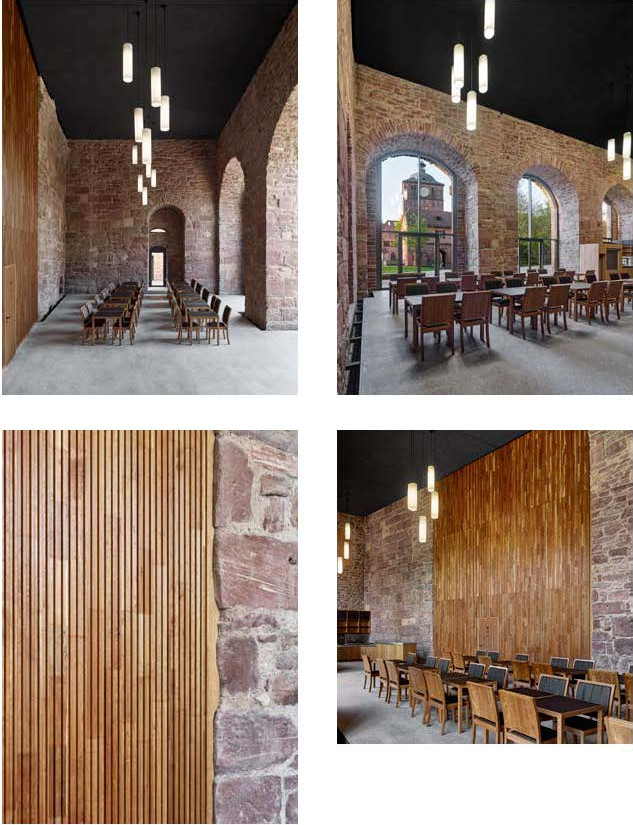

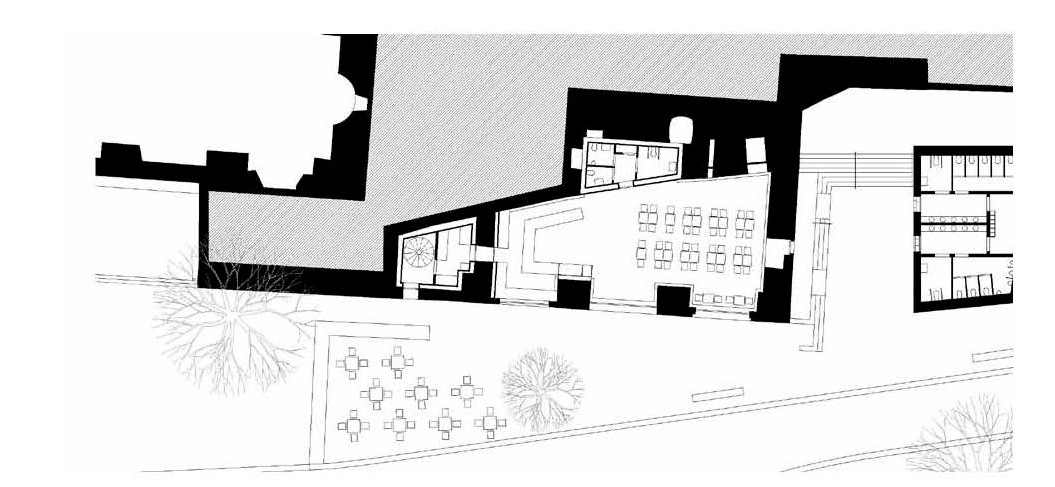

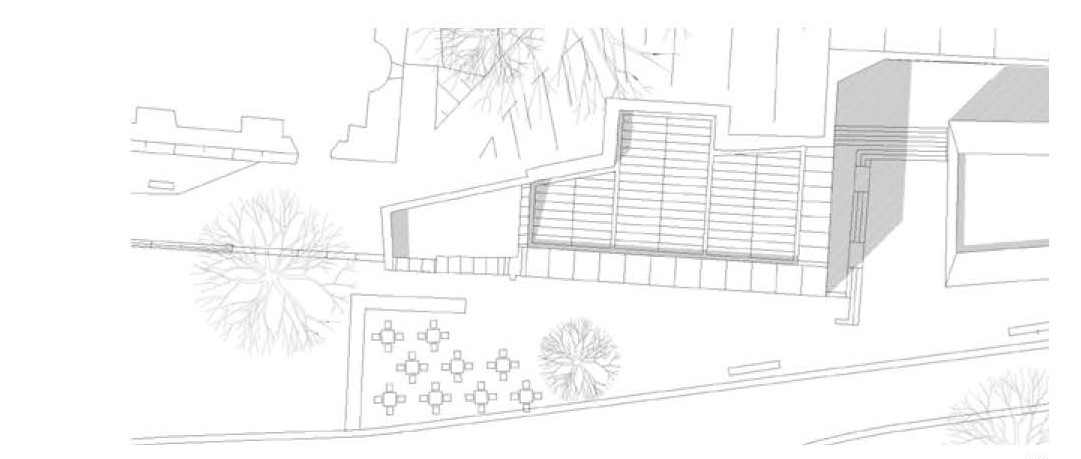

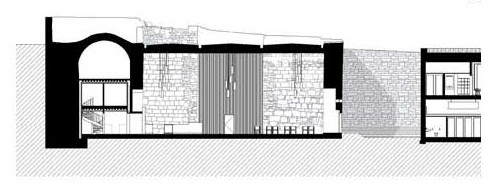

Nach dem Umbau zum Besucherbistro ist die historische Sattelkammer des Schlosses Heidelberg wieder in ihren ursprünglichen Dimensionen erlebbar. Der Architekt Max Dudler hat mit seinem zurückhaltenden Eingriff die Größe des Raums wieder freigelegt und einen würdigen Vorraum zum Schloss geschaffen. Die feierliche Übergabe fand am 18. April 2017 statt.

Das Schloss Heidelberg zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Renaissance nördlich der Alpen. Mit über eine Million Besuchern im Jahr gehört es zu den beliebtesten Zielen von Touristen in Deutschland und prägt das Deutschlandbild vieler Reisender. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 2012 eröffneten neuen Besucherzentrum hat Max Dudler mit dem Umbau der Sattelkammer einen weiteren wichtigen Baustein des Ensembles am Eingang zu Schloss und Garten fertiggestellt.

Das Schloss Heidelberg zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der Renaissance nördlich der Alpen. Mit über eine Million Besuchern im Jahr gehört es zu den beliebtesten Zielen von Touristen in Deutschland und prägt das Deutschlandbild vieler Reisender. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 2012 eröffneten neuen Besucherzentrum hat Max Dudler mit dem Umbau der Sattelkammer einen weiteren wichtigen Baustein des Ensembles am Eingang zu Schloss und Garten fertiggestellt. Mit seinem architektonischen Gesamtkonzept für das den Eingangsweg flankierende Ensemble aus Sattelkammer, Besucherzentrum und Gärtnerhaus konnte er sich beim Auswahlverfahren im Mai 2009 durchsetzen. Die Sattelkammer wurde unter Friedrich V. an eine aus dem 13. Jahrhundert stammende Stützmauer des Schlossgartens (Hortus Palatinus) gebaut. Bemerkenswert an dem alten Gebäude mit seinen über zwei Meter dicken Sandsteinmauern und den großen Fensteröffnungen sind seine Größe – der Innenraum hat ein Volumen von ca. 27 x 12 x 9 Metern – und seine prominente Lage am Eingang.

Das Gebäude liegt auf einer Achse mit dem Torhaus, durch welches der Besucher den Schlosshof betritt. Max Dudlers Intervention betont nun wieder die Dimensionen und die Ausrichtung des Gebäudes. Nach dem denkmalgerechten Umbau ist die Großzügigkeit des Raumes wieder in Gänze erlebbar. Das Innere wurde von Einbauten aus den 80er Jahren vollständig befreit. Alle Nebenfunktionen sind im turmartigen Anbau und einer Nische in der rückwärtigen Mauer untergebracht. Eine raumhohe Akustikwand aus Kirschholz verkleidet die Nische. Die Lamellenkonstruktion gibt sich als zeitgenössischen Eingriff zu erkennen, ebenso wie die neue Akustikdecke. Für den Boden wurde ein einfacher Terrazzo ausgewählt.

Das Gebäude liegt auf einer Achse mit dem Torhaus, durch welches der Besucher den Schlosshof betritt. Max Dudlers Intervention betont nun wieder die Dimensionen und die Ausrichtung des Gebäudes. Nach dem denkmalgerechten Umbau ist die Großzügigkeit des Raumes wieder in Gänze erlebbar. Das Innere wurde von Einbauten aus den 80er Jahren vollständig befreit. Alle Nebenfunktionen sind im turmartigen Anbau und einer Nische in der rückwärtigen Mauer untergebracht. Eine raumhohe Akustikwand aus Kirschholz verkleidet die Nische. Die Lamellenkonstruktion gibt sich als zeitgenössischen Eingriff zu erkennen, ebenso wie die neue Akustikdecke. Für den Boden wurde ein einfacher Terrazzo ausgewählt.

Eine der historischen Fensteröffnungen dient zum Straßenverkauf im Sommer. Küche, Lager und 2/16 Technik sind im turmartigen Seitenraum untergebracht, die Toilettenräume sowie die Lüftungsanlage befinden sich in der Nische hinter der Holzwand.

Meldung: Max Dudler Presse Foto (c) Stefan Müller, Berlin

Architektin Jórunn Ragnarsdóttir erläutert ihren Neubau

Jórunn Ragnarsdóttir vom Architekturbüro LRO aus Stuttgart hielt am 17. Mai während der Übergabe des Neubaus des Histrosichen Museum Frankfurt an das Kulturdezernat der Stadt eine Rede zu ihrem Bau und die Akzeptanz durch Besucher. Sie fügte das Gebäude in das Stadtbild ein und betonte dabei die Integration alter Bauweisen ebenso wie neue Formen des Bauens.

Dieses Gebäude war aus technischen Gründen, den Brandschutz, die Fluchtwege wie auch die Schadstoffbelastung betreffend, abgängig. Deshalb schrieb die Stadt einen Wettbewerb für einen Neubau aus, mit dem zum einen eine stadträumliche Verbesserung der Gesamtsituation erwartet wurde und auf der anderen Seite den geforderten musealen Anforderungen Rechnung getragen werden sollte.

Unter diesem Platz befindet sich die Verteilerebene, bzw. ein unteres Foyer, von dem die Ausstellungsebenen auf vier Geschossen erreicht werden. Ein besonderes Merkmal des Baukörpers ist sein Dach, das aus zwei aneinander liegenden Satteldächern in Längsrichtung gebildet ist. Ein Museum, das sich mit der Geschichte der Stadt befasst, sollte selbst Beispiel dafür sein, wie die Stadt an dieser Stelle ohne Bruch weitergebaut werden könnte. Das ist in erste Linie eine Frage der Behutsamkeit und Sorgfalt mit der die Korrektur des Wiederaufbaus, der sich um die Geschichte nicht scherte, erreicht werden kann. Dennoch soll das Besondere der Einrichtung, in einer neuen und gleichzeitig auch Vertrauten Art und Weise sichtbar werden.