Internationaler Hochhaus Preis 2012 "1 Bligh Street" in Sydney

Alle zwei Jahre wird der internationale Hochhauspreis vergeben und geht für das Jahr 2012 an Christoph Ingenhoven von ingenhoven architects in Düsseldorf sowie an Ray Brown von Architectus in Sydney. Eine internationale Jury aus Architekten, Ingenieuren, Immobilienspezialisten und Architekturkritikern hatte das Projekt aus den fünf Finalisten gewählt, die zuvor aus einem Feld von 26 Nominierten aus 17 Ländern hervorgegangen waren.

Erstmals vergab die Jury außerdem eine besondere Anerkennung für die Revitalisierung eines bereits bestehenden Hochhauses an die Deutsche Bank-Türme in Frankfurt am Main von gmp – von Gerkan, Marg und Partner mit Mario Bellini Architects.Die Preisverleihung fand am 15. November 2012 in der Frankfurter Paulskirche statt.

Bürohochhaus "1 Bligh Street" in Sydney

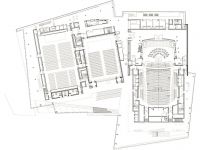

Mit 139 Metern und 30 Etagen bricht das Gewinnergebäude keine Höhenrekorde, setzt aber auf seinem Kontinent neue Maßstäbe hinsichtlich sozialer, kultureller, stadtplanerischer und nachhaltiger Kriterien. »Die Gesamtqualität des Gebäudes ist herausragend. Mit ihrem Entwurf meiden die Architekten das Ikonische, stellen vielmehr die Bedürfnisse der Nutzer – wie etwa den Ausblick aller Büros – in den Fokus«, urteilte die Expertenjury unter Vorsitz des Frankfurter Architekten Prof. Albert Speer.

Das "1 Bligh Street" hat eine elliptische Form und liegt leicht gedreht im Straßenraster, so dass alle Büros einen direkten Blick auf den Hafen von Sydney und die Harbour Bridge haben. Als erstes Hochhaus Australiens verfügt es über eine natürlich belüftete Doppelfassade aus Glas. Sie ermöglicht einen optimalen Tageslichteinfall, verringert die Wärmelasten oder -verluste und akzentuiert die homogene, kristalline Gesamtform des Gebäudes.

Hauptmieter des Gebäudes ist die Anwaltskanzlei Clayton Utz, die 15 Etagen angemietet hat. Projektentwickler des 2011 fertiggestellten Hochhauses ist die DEXUS Property Group, eines der führenden australischen Immobilienunternehmen. www.dexus.com

Gemeinsam haben sich die Preisträger des IHP 2012 entschieden, die Preissumme in Höhe von 50.000 Euro für die Ausschreibung eines Studentenstipendiums zum Thema „sustainable commercial high-rise design“ an der University of New South Wales zu spenden. Sie ist die führende australische Forschungseinrichtung für die Themen Architektur, Nachhaltigkeit und gebaute Umwelt.

In seiner Rede unterstrich Oberbürgermeister Peter Feldmann die Bedeutung des Preises als Impulsgeber für die internationale Hochhausarchitektur: „Der diesjährige Gewinner hat die Einbindung in den urbanen Kontext und die ökologische Ausrichtung in beeindruckender Weise realisiert. Mit der Erörterung dieser Entwicklungen ist der Preis ein wichtiger Impuls für die internationale Hochhausarchitektur. Das zeigt auch die erstmals vergebene 'Besondere Anerkennung' für die Revitalisierung eines Hochhauses als Bestandteil eines nachhaltigen Städtebaus.“

Frankfurts Kulturdezernent Prof. Dr. Felix Semmelroth, Mitglied der IHP-Jury 2012, erklärte ergänzend: „Mit dem Engagement für den Internationalen Hochhaus Preis vertritt die Stadt Frankfurt die konsequente Haltung, dass nicht allein die Höhe eines Gebäudes entscheidend ist. Vielmehr steht bei der Entscheidung für einen Entwurf ein umfassendes Gesamtkonzept im Fokus, das exemplarisch Nachhaltigkeit, äußere Form, innere Raumqualität und soziale Aspekte in sich vereint.“

Dr. Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank, sagte: „ Am diesjährigen Gewinner überzeugt nicht nur die Top-Lage in einem der attraktivsten Immobilienmärkte Australiens. Das Gebäude spiegelt durch seine offene Architektur das Lebensgefühl einer Stadt und seiner Bewohner wieder. Gleichzeitig erfüllt es auf höchstem Niveau die Anforderungen, die Mieter und Investoren heute an ein Bürohochhaus stellen.“

Und Peter Cachola Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums und Mitglied der IHP-Jury 2012, unterstrich: „Es ist wunderbar zu sehen, wie eine transnationale Allianz an Architekten eine Lösung für einen spezifischen zentralen Ort schafft, die nicht nur alle lokalen Besonderheiten, sondern auch den internationalen Stand der Technik berücksichtigt und damit eines der innovativsten Projekte derzeit darstellt.“

Die fünf Finalisten 2012 auf einen Blick:

- The Pinnacle@Duxton (Singapur) von ARC Studio Architecture + Urbanism, Singapur

- The Troika (Kuala Lumpur) von Foster + Partners, London

- Eight Spruce Street (New York) von Gehry Partners, Los Angeles

- 1 Bligh Street (Sydney) von ingenhoven architects, Düsseldorf und Architectus, Sydney

- Absolute Towers (Mississauga, Kanada) von MAD, Peking

Der international wichtigste Architekturpreis für Hochhäuser richtet sich an Architekten und Bauherren, deren Gebäude mindestens 100 Meter hoch sind und in den vergangenen zwei Jahren fertig gestellt wurden. Die Jury beurteilt die nominierten Projekte nach folgenden Kriterien:

- zukunftsweisende Gestaltung

- Funktionalität

- innovative Bautechnik

- städtebauliche Einbindung

- Nachhaltigkeit

- Wirtschaftlichkeit

Die Finalisten 2012 zeigen, dass im zeitgenössischen Hochhausbau nicht nur eine Nutzungsverschiebung vom Bürohochhaus zum Wohnhochhaus stattfindet. Darüber hinaus stellt die Jury einen Länderfokus auf den asiatisch-pazifischen Raum fest, erläuterte Albert Speer. Denn insgesamt vier der fünf nominierten Projekte sind Wohnhochhäuser, zwei davon aus dem asiatisch-pazifischen Raum und zwei aus der traditionellen Hochhausregion Nordamerika.

Der Internationale Hochhaus Preis (IHP) wird seit 2004 alle zwei Jahre von der Stadt Frankfurt am Main ausgelobt. Initiiert wurde der Internationale Hochhaus Preis 2003 gemeinsam von der Stadt Frankfurt mit dem Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank. Seitdem wird er in partnerschaftlicher Kooperation vom Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank organisiert und finanziert und im Jahr 2012 zum fünften Mal verliehen.

Der Internationale Hochhaus Preis wird für ein Bauwerk vergeben, das exemplarische Nachhaltigkeit, äußere Form und innere Raumqualitäten wie auch soziale Aspekte zu einem vorbildlichen Entwurf verbinden. Planer und Bauherren erhalten gemeinsam den Preis – eine Statuette des international bekannten Künstlers Thomas Demand und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Die internationale Preisjury 2012:

- Albert Speer (AS&P – Albert Speer und Partner, Frankfurt am Main) geleitet.

Weitere Mitglieder der Jury waren:

- Prof. Johann Eisele (Architekt, ES – Eisele Staniek +, Darmstadt),

- Sigurdur Gunnarson (Bauingenieur, Universität Bergen),

- Richard Hassell (Architekt, WOHA, Singapur),

- Felix Semmelroth (Kulturdezernent Stadt Frankfurt am Main),

- Catherine Slessor (Chefredakteurin Architectural Review, London),

-.Peter Cachola Schmal (Direktor Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main),

- Thomas Schmengler (Geschäftsführer der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

- Carol Willis (Direktorin Skyscraper Museum, New York)

Stellvertreterin

- Prof. Annette Bögle (Professorin für Entwurf und Analyse von Tragwerken, HafenCity Universität Hamburg)

Harpa wins EU Prize 2013

Barcelona/Brussels 29 April 2013 – Harpa, the Reykjavik Concert Hall and Conference Centre in Iceland, is the winner of the 2013 European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award, the European Commission and the Mies van der Rohe Foundation announced. Designed by Henning Larsen Architects, Batteríið Architects and Studio Olafur Eliasson, the building has helped to transform and revitalise Reykjavik harbour and brought the city and harbour district closer together. The 'Emerging Architect Special Mention' award goes to María Langarita and Víctor Navarro for the Nave de Música Matadero (Red Bull Music Academy) in Madrid, Spain. The award ceremony will take place on 7 June at the Mies van der Rohe Pavilion in Barcelona, coinciding with the celebration of the 25th anniversary of the prize.

Videos: Commissioner, Winner, Emerging Architect Special Mention and Finalists

"Architecture is one of the most visible expressions of our contemporary culture. My warmest congratulations go to this year's winners – indeed, to all of those who made the final shortlist. They have created buildings which are not only of the highest aesthetic and technical quality, but also places which touch our emotions and bring people together. I would also like to thank the Mies van der Rohe Foundation for their excellent collaboration in helping to bring the best of contemporary European architecture to worldwide attention,"

said Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth.

Harpa's crystalline structure was inspired by Icelandic landscapes and traditions. Its dramatic design captures and reflects the light of the city, ocean and sky to thrilling effect.

Peer Teglgaard Jeppesen

, from Henning Larsen Architects said: "On behalf of the team I would like to thank the European Commission and the Fundació Mies van der Rohe for this award. We are immensely honoured. Harpa is the result of collaborative process that has involved many people and with their efforts, strong commitment and drive Harpa has become a symbol of Iceland’s renewed dynamism."

Wiel Arets

, Chair of the Jury, said: "Harpa has captured the myth of a nation – Iceland – that has consciously acted in favour of a hybrid-cultural building during the middle of the ongoing Great Recession. The iconic and transparent porous 'quasi brick' appears as an ever-changing play of coloured light, promoting a dialogue between the city of Reykjavik and the building's interior life. By giving an identity to a society long known for its sagas, through an interdisciplinary collaboration between Henning Larsen Architects and artist Olafur Eliasson, this project is an important message to the world and to the Icelandic people, fulfilling their long expected dream."

The Nave de Música Matadero Madrid (Red Bull Music Academy) was built in only two months to host a nomadic annual music festival in an early 20th-century industrial warehouse complex in Madrid. It responded to the technical and acoustic needs of the event, while promoting and enriching artistic encounters between the participating musicians.

Antoni Vives

, President of the Mies van der Rohe Foundation, said: "It has been an honour for the city of Barcelona and the Mies van der Rohe Foundation to grant this Prize with the European Commission for the last 25 years: a quarter of a century of the best European architecture. I would like to congratulate the winners of this 13th edition and I would like encourage architects to continue to play their role as catalysts for transforming cities."

The winners were chosen from 335 submitted works in 37 European countries. Five works were shortlisted for the main award. The other finalists were:

Market Hall (Ghent, Belgium by Robbrecht en Daem architecten; Marie-José Van Hee architecten); Superkilen (Copenhagen, Denmark by BIG Bjarke Ingels Group; Topotek1; Superflex); Home for Elderly People (Alcácer do Sal, Portugal by Aires Mateus Arquitectos) and Metropol Parasol (Seville, Spain by J. Mayer H).

The jury members who selected the finalists for 2013 are: Wiel Arets, Chair of the Jury, Principal, Wiel Arets Architects, Maastricht/Dean, College of Architecture, IIT, Chicago; Pedro Gadanho, Curator, Contemporary Architecture, Museum of Modern Art (MoMA), New York; Antón García-Abril, Principal, Ensamble Studio; Louisa Hutton, Principal, Sauerbruch Hutton Architects, Berlin; Kent Martinussen, CEO, The Danske Arkitekter Center (DAC), Copenhagen; Frédéric Migayrou, Director, Architecture & Design, Centre Pompidou, Paris; Ewa Porebska, Editor-in-Chief, Architektura-murator, Warsaw; Giovanna Carnevali, Secretary of the Jury, Director, Fundació Mies van der Rohe, Barcelona.

Background

The architecture sector is at the heart of Europe's vibrant cultural and creative industries. It directly employs more than half a million people, as well as more than 12 million in the construction sector. Architecture is part of the cultural and creative sectors, which contribute 4.5% to the EU's GDP.

The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award highlights the contribution of European architects to the development of new ideas and technologies in contemporary urban development. Launched in 1987 and co-funded by the EU Culture Programme and the Fundació Mies van der Rohe, the prize is the most prestigious in European architecture.

It is awarded every other year to works completed within the previous two years. The winner receives €60 000. This year’s ceremony is the 13th to take place since its launch.

Works nominated for the Prize are put forward by independent experts from all over Europe, as well as by the member associations of the Architects’ Council of Europe, national architects’ associations, and the Advisory Committee for the Prize.

The Prize is named after Ludwig Mies van der Rohe, who is regarded as one of the pioneers of 20th century modern architecture. His most celebrated works include the German Pavilion at the 1929 Barcelona Exhibition, Villa Tugendhat in Brno, Czech Republic, the Seagram Building in New York and the National Gallery in Berlin.

The complete list of 335 works can be downloaded by the countries below:

Albania, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM), France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, Turkey and United Kingdom.

Previous winners include:

Neues Museum

, Berlin, Germany by David Chipperfiel/David Chipperfield Architects, in collaboration with Julian Harrap

Norwegian National Opera & Ballet

, Oslo, Norway by SNØHETTA / Kjetil Trædal Thorsen, Tarald Lundevall, Craig Dykers

MUSAC

, León, Spain by Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón / Mansilla + Tuñón Arquitectos

Netherlands Embassy Berlin

, Germany by OMA / Rem Koolhaas, Ellen van Loon

Kursaal Centre

, Donostia-San Sebastián, Spain by Rafael Moneo

Car Park and Terminus Hoenheim North,

Strasbourg, France by Zaha Hadid/ Zaha Hadid Architects

Kunsthaus Bregenz

, Austria by Peter Zumthor

Bibliothèque nationale de France

, Paris, France by Dominique Perrault

Waterloo International Station

, London, UK by Nicholas Grimshaw / Nicholas Grimshaw & Partners

Municipal Sports Stadium

, Badalona (Barcelona), Spain by Esteve Bonell, Francesc Rius

Stansted Airport

, London, United Kingdom by Norman Foster / Norman Foster + Partners

Banco Borges e Irmão

, Vila do Conde, Portugal by Álvaro Siza Vieira

To find out more:

Twitter: @VassiliouEU

@EUMiesAward

Facebook: EU Prize for contemporary architecture/ Mies van der Rohe award

For European Commission:

Dennis Abbott: +32 2 295 92 58 Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam: +32 2 295 96 67

Bürobau (2013)

Explorations In Architecture (2008) von Reto Geiser im Birkhäuser Verlag

Die Übersetzungen in deutscher Sprache der folgenden Autoren liegen im pdf-Format vor: Angelus Eisinger ; Reto Geiser ; Sanford Kwinter ; Georges Teyssot ; Rolf Pfeifer ; Bruno Latour

Architektur im Widerstreit zwischen Kunst und Wissenschaft behält sich zusehends alle Optionen offen auch methodisch. Die in den Anfängen der Moderne angestrebte Strenge klar umrissener, auf das Bauen und Planen gerichteter Forschungsfragen, die in Objektivität und Optimierung münden sollte, verschiebt sich damit auf Erkenntnisse mit nur begrenzter Reichweite. Diese Einsichten akkumulieren allerdings nicht zu einem kontinuierlich wachsenden Wissensbestand, der durch die Wissenschaften geordnet und entwickelt wurde, sondern verfügt über kurze Halbwertszeiten, wie Angelus Eisinger in seiner Einführung vormerkt. Dadurch erinnern die Ergebnisse aktueller architektonischer Forschung an Interpretationsangebote, deren Aussagekraft rein über die Rezeption gesteuert ist.

"Explorations in architecture" liefert detaillierte Einblicke in ein forschungsbedingtes Umfeld. Das Buch will mehr sein als nur beschreibend, dabei sollen neue Denkansätze bei der Vermittlungsarbeit zur Anwendung kommen. Was der Band beschreibt, hat nicht mehr viel mit einem herkömmlichem Unterrichtsablauf zu tun. Interdisziplinär geht es zu, um verstärkt zu wissenschaftlich-technischen Resultaten zu gelangen.

Die technikorientierte Sicht kommt auch bei der Bebilderung zur Geltung, die bisweilen wie bei einer Panoramasicht rundum folgt. Weil es sich aber nicht um ein Raumfahrtprogramm handelt, das quasi im luftleeren Raum oder Vakuum stattfindet, scheint mir der Begriff Umfeld passender zu sein für die Vorgänge, die auf diese Weise eine neue Bedeutung bekommen.

Bemerkenswert ist die Aufmachung des Bandes, der Bucheinband hat eine perforierte Oberfläche, die abwaschbar ist. Verbunden mit einem auffaltbaren Klappentext, auf diesem aufgedruckt befindet sich das Inhaltsverzeichnis. Genau wie auf dem rückseitigen Klappentext das Stichwortverzeichnis zu finden ist. Das ist insgesamt recht angenehm in der Handhabung. Das Papier der Buchseiten der Marke Munken Print ist leicht rauh, weshalb die abgedruckten Abbildungen mit Fotografien von Moris Mezulis nicht hochglänzend wirken. Zwischendrin finden sich jedoch einige Fotoreproduktionen auch auf glänzendem Papier, so daß eine Qualität der Abbildungen nicht gemindert ist.

Das Buch von Reto Geiser setzt sich aus vier elementaren Teilen zusammen, die innerhalb einer Gliederung das gesamte Buch durchlaufen und durch zusätzliche Beiträge ergänzt werden: Die elementaren Bauteile des Buches lauten: A Methodology; B Networks; C Didactics; D Technology.

Mehrere Essays erstellt von Stadtplanern, Technologiesoziologen, Architekturtheoretikern geben dem neuen Umfeld einen erweiterten Sinn. Im ersten Teil der Erkundungen in Explorations findet sich mit: "Stop Making Sense" ein Beitrag von Angelus Eisinger.

In Anlehnung an Latours Vorstellungen will Eisinger die Architektur hier als Sequenz von Übersetzungs- und Rückübersetzungsprozessen von Gesellschaft in Architektur und Architektur in Gesellschaft verstanden wissen. Design Research der Architektur steht somit in unmittelbarer Beziehung zur Gesellschaft.

Arbeiten von vier Entwurfsstudios an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Lausanne und Zürich sollen vorgestellt werden. Jede dieser Einheiten verkörpert ein eigenständiges Verständnis von Forschung in der Architektur. Damit werden unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, Perspektiven und Motivationen ersichtlich, die für jedes Studio kurz umrissen seien.

Das LAPA von Harry Gugger in Lausanne beschäftigt sich anhand konkreter städtischer Situationen wie einem Stadtteil von Havanna mit den Determinanten und Optionen des architektonischen Arbeitens. Dabei bezieht es alle Maßstabsebenen ein – vom Baufeld einer punktuellen Intervention bis hin zur Reflexion der gesamten Stadt. Gleichzeitig vereint das Labor alle Phasen architektonischen Arbeitens von der Erarbeitung eines umfassenden Verständnisses urbaner Alltage bis zum Entwurf und seiner hypothetischen baulichen Umsetzung. Forschung besteht also in der Integration der systematisch erworbenen Kenntnisse in der Entwurfsarbeit und deren bauliche Konkretisierung.

Das Labor ALICE der Gruppe um Dieter Dietz situiert sich im Feld der Interaktionen zwischen digitalen und analogen Manifestationen des architektonischen Entwurfs. Die Gruppe fokussiert dabei auf das Moment des Lernens als Konsequenz des Machens. Die wiederholte Konfrontation der so generierten Modelle mit alternativen Raumverständnissen erweitert über die Zeit die architektonische Expressivität und konfrontiert sie gleichzeitig mit ihrem Kontext.

Das MAS Urban Transformation in Developing Territories unter der Leitung von Marc Angélil setzte sich in den vergangenen Jahren verschiedentlich mit dem urbanen Alltag von Addis Abeba auseinander. Ausgehend von einem heuristischen Verständnis von Städtebau als „forms of negotiation“ legt es in mehreren Iterationen die lokalen Produktionsprozesse urbaner Raumwirklichkeiten frei. So entsteht einerseits ein Fundament für entwerferische Interventionen, die über die notwendige Sensibilität für die Andersartigkeit dieser Realität verfügen. Andererseits verdichten sich die vor Ort gemachten Einsichten zu einem Verständnis für kontextuelle Bedingtheiten von Planung, die eine Reichweite weit über den konkreten Untersuchungsort hinaus besitzen.

Das Studio von Fabio Gramazio und Matthias Kohler schließlich untersucht mit seinen Manipulationen von Robotern das Verhältnis zwischen digitalen Technologien, Architektur und Produktion. Dadurch entstehen Entwürfe, die sich nicht mehr mit traditionellen Fertigungsweisen umsetzen lassen, sondern nur mehr von entsprechend programmierten Robotern gebaut werden können. So verkürzt der Computer die Distanz zwischen Entwurf und Bauen und verankert dadurch Technik und Produktion im unmittelbaren Einflussbereich des Architekten.

Themen zur Methodologie behandelt Sanford Kwinter in: "A Discours on Method (for the proper conduct of reason and the search of efficacity in Design)". Der Beitrag geht von der Annahme aus, das Leben in einer Art Code gespeichert ist. Hierfür wurde zuerst der Begriff der "negativen Entropie" eingesetzt, das noch bevor die Helixstruktur der DNA durch Röntgenkristallographie entschlüsselt oder entdeckt worden war.

Zu den Netzwerktheoretikern zählen der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour und die Architektursoziologin Albena Yaneva mit dem Essay "An Ant's view of architecture". Darin stellt sich das Problem, wie mit einem Gebäude, das üblicherweise statischer Natur ist, etwas wie Bewegung und Transformation hergestellt werden kann. Eine serielle Fotoreihe dient als Beispiel, in der einzelne Bewegungsschritte eines sich linear vorwärts bewegenden Objektes wie etwa beim Vogelflug dargestellt sind. Das wird hier als der "euklidische Raum" bezeichnet, der entweder subjektiv, humanisiert oder wissensbedingt ist und den Gegenstand umgibt. Serielle Ereignisse lassen sich genauso auf Gebäude übertragen. Schließlich wird eine Differenzierung bei der Wortwahl vorgenommen, wenn Bilderserien durch den euklidischen Raum "rollen" oder "gehen". Die Autoren weisen darauf hin, daß mit jeder Neuentwicklung der Architekturzeichnung, das können neue Rendering Methoden bei CAD Programmen sein, auch neue Problematiken entstehen. Zum Beispiel bei der Umsetzung von der Zeichnung in ein dreidimensionales Modell kann dies der Fall sein. Wobei die Multidimensionalität der Objekte immer mehr in den Vordergrund gelangt bei der Entwicklung. Durch den "context" in dem es steht, was ein ökologischer Zusammenhang sein kann, entsteht erst das fließende oder transformierte Gebäude, das für sich gesehen statisch bleibt. "Ant" bedeutet soviel wie Actor-Network-Theorie.

Themen zu Didactics beschreiben Daniel Bisig und Rolf Pfeifer im Beitrag: "Understanding by Design: The Syntetique approach to Intelligence". Daraus geht hervor, daß Ergebnisse nicht mit einem aktuellen Wissensstand enden, sondern durch Phänomene geprägt sind, die auftauchen und das Bild verändern und vorantreiben. Es geht um künstliche Intelligenz und darin um die Artefaktforschung, das heißt es geht um die Funktionsfähigkeit der Einzelteile beispielsweise eines Roboters, die immer noch Zeichen hoher Anfälligkeit mit sich tragen, weshalb die Untersuchung künstlicher Intelligenzen ein junges und stets umstrittenes Forschungsgebiet geblieben ist.

Zu Technology findet sich ein Essay von Georges Teyssot wie "Architecture as membrane" konfrontiert gleich mit zwei Hypothesen, indem "organloser Köper" der nicht auf der Singularität seiner Autonomie beruht und "Organismus" sich gegenübergestellt werden. Daraus resultieren zahlreiche Reflexionen, die ein ganzes Bataillon an Namen und Werken aus der Primär- als auch Sekundärliteratur heranziehen. So entstehen zwei unterschiedliche und doch zusammenhängende Hypothesen zur Fragmentierung des Körpers.

Eine dritte Gruppe nach Gliederung und Essay sind einzelne Fallstudien, Historical Case Studies. Dieser Teil besteht aus zwölf Beiträgen unterschiedlichster Art und Autoren. Deane Simpson befaßt sich mit Rem Kohlhaas. Der genaue Untertitel lautet: "Performative Modernities: Rem Kohlhaas's delirious New York as inductive research", eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1978, die sich auf die späten 1970er Jahre bezieht als historische Untersuchungen in Bezug auf Architektur verstärkt aufkamen.

Das nächste Beispiel von Kim Förster hat die Bezeichnung: Alternative Educational Programs in Architecture: The Institute for Architecture and Urban Studies.

Methodologische Fallstudien wie der zweiseitige Beitrag: The Invention of the Urban research Studio: Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izemour's Learning from Las Vegas, 1972. Autor ist Martino Stierli.

Harry Gugger und Carolin Stapenhorst gehören zum zuvor erwähnten LAPA (Laborataire de la production d'architecture) und nennen ihren Beitrag: From City to Detail: The Sphere of the Architect und müssen erkennen, die Sphäre des Architekten ist eingeschränkt, deshalb hat LAPA versucht eine Methodik zu entwickeln, die Studenten erlaubt, interdisziplinär zu forschen.

www.explorationsinarchitecture.ch

EXPLORATIONS IN ARCHITECTURE:

Teaching, Design, Research

Verlegt vom Swiss Federal Office of Culture, Bern, Urs Staub

Herausgegeben von Reto Geiser

216 Seiten, 32,4x21,6 cm, über 370 farbige Illustrationen,

mit Beiträgen von Angelus Eisinger, Sanford Kwinter, Bruno Latour, Rolf Pfeifer, Georges Teyssot et. al.

Birkhäuser Verlag für Architektur, Basel/Boston/Berlin

ISBN 978-3-7643-8921

Skulpturen aus Beton: der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer

Als Kind soll er die Angewohnheit gehabt haben, wild gestikulierend mit einem Stock durch die Luft zu schlagen. Seiner verwunderten Mutter erklärte der damals Fünfjährige, er zeichne am Himmel – der erste Schritt zu einer künstlerischen Karriere.

Am 15. Dezember 2012 wäre Oscar Niemeyer 105 Jahre alt geworden. Den kindlichen Bewegungsdrang eines Zeichengenies hatte er sich bis vor seinem Tod erhalten. Er ging bis fast zum Schluss täglich immer noch in sein Büro – Zeichnen ist die Grundlage für seine geschwungene, von großzügigen Kurven geprägte Architektur.

Mit frei schwingenden Hauskörpern und einer plastischen, fast skulpturalen Bausprache machte sich der Großmeister der Moderne schon früh einen Namen. Über 500 Projekte, gigantische Wohnblöcke – und natürlich die Hauptstadt Brasilia, die in nur fünf Jahren aus dem Nichts erstand: dem großen Wurf ist der Architekt sein Leben lang treu geblieben. Moritz Holfelder würdigt nun mit einem Hörbuch diese letzte lebende Architekturikone des 20. Jahrhunderts. Er erhält Audienz beim Meister und lässt ihn seine Philosophie und Architektur kommentieren: „Architektur muss Überraschungen kreieren, sie muss ein Gefühl, oder sogar einen Gefühlsausbruch erzeugen". Auf einer Reise durch Brasilien besucht Holfelder die Originalschauplätze und gibt sie mitsamt ihren Umgebungsgeräuschen authentisch wieder. Seine Hörer erfahren Geschichten rund um die Bauwerke, etwa wie die Sakralbauten Niemeyers von der Kirche aufgrund seiner bekannten politischen Einstellung zunächst verteufelt wurden, oder erleben die Erinnerungen an Niemeyers Zusammenarbeit mit Le Corbusier am New Yorker UN Hauptquartier nach. Zeitzeugen kommen zu Wort, und heutige Nutzer geben Auskunft über die Rezeption der Bauwerke. Holfelder, der „Gast aus Deutschland" bringt die schwingenden Formen Niemeyers zum Klingen.

Moritz Holfelder hat in seinen Hörbüchern bei DOM publishers bereits die Architekten Peter Zumthor, Zaha Hadid, Daniel Libeskind und die Architektengruppe GRAFT portraitiert. Die Architekten kommen jeweils selbst zu Wort, umreißen die Ideen und Motive ihrer Bauwerke und äußern sich zu ihrer Philosophie. Vor dem inneren Auge der Hörer entsteht ein Bild, das vielleicht sogar mehr aussagt als ein Foto oder eine Zeichnung. Für diese ungewöhnliche Leistung wurden die ersten drei Hörbücher im Frühjahr 2012 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Das Preisgeld wurde für die Realisierung des Hörbuchs mit Oscar Niemeyer eingesetzt.

Moritz Holfelder

(Jg. 1958), Journalist und Autor, lebt in München und Berlin. Er ist ständiger Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und des Norddeutschen Rundfunks, seine Fachgebiete sind Film, Architektur, Bildende Kunst und DDR-Geschichte.

Moritz Holfelder

Skulpturen aus Beton: der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer

ISBN 978-3-86922-236-3

Erschienen im November 2011. DOM publishers

Das Neue Frankfurt der 1920er Jahre

Es war eine außergewöhnliche Zeit für einen Neubau, denn es war die Zeit des Umbruchs. Mit der beginnenden Demokratisierung hatten viele Menschen noch ihre Schwierigkeiten. “Die Goldenen Zwanziger“ oder „Tanz auf dem Vulkan“ so wurde die Zwischenkriegszeit nach dem ersten Weltkrieg oft genannt.

Frederik VIII`s Palace

Großartiger Quartband aus Dänemark in englischer Sprache

Herausgegeben von Mads Falbe-Hansen. Übertragung ins Englische: Karen Steenhard und Kirsten Lytsen. Erschienen im Aristo Bogförlag, København (2010)

Der Prachtband sechs Jahre Renovierungsarbeiten dokumentiert das Baugeschehen auf Schloß Amalienborg in Kopenhagen. Zahlreiche Grundrisse, Skizzen sowie Modellabbildungen informieren ausführlich über das Ergebnis dieser Arbeiten. Auffaltbare Tafeln ermöglichen eine breite Panoramasicht auf Tapisserien der Flure und Türen. Großformatige Aufnahmen der fertig gestellten Räumlichkeiten und die königlichen Bewohner werden vorgestellt. Die ästhetisch wirksamen Aufnahmen im Buch sind von Roberto Fortuna und Torben Eskerod.

Der Platz vor Schloß Amalienborg war als Hauptstraße eines neuen Stadtplans vorgesehen, der als einer der freundlichsten in ganz Europa gelten sollte. Die Planung von Frederiksstaden begann 1749, indem eine Reihe Kopenhagener Schiffsmagnaten und reicher Kaufleute beschlossen, die Stadt in seiner zivilen Ausdehnung weiter zu expandieren. Die zentrale Bedeutung des klassizistisch anmutenden Schlosses Amalienborg ist ein Resultat aus dieser Planung. Die weitläufige Anlage hat durchaus städtebaulichen Charakter. Als Vorbild galt die Entwicklung der Gartenstadt.

Entworfen hatte das Schloss der dänische Architekt Nicolai Eigtved (1701 - 1754) der eine Anzahl an Bauten in Dänemark errichtete. Er ist Mitbegründer des dänischen "Neoklassizismus" und gilt als Kenner des Rokoko. Zu seinen Bauten zählt auch Schloss Friedrichsruh in Schleswig-Holstein.

Nach sechsjähriger Arbeit waren bis 2010 insgesamt 5200 m² Fläche erneuert worden. 250 Jahre währt das Gebäude mittlerweile. Zehn davon, während der Renovierungen, blieb Amalienborg unbewohnt.

Zusammen mit Architekten ist ein eigenes Restaurierungskonzept entwickelt worden. Dazu zählt, dass verschiedene Fußböden im Gebäude nur von einem Eingang aus erreicht werden konnten, weshalb eine zusätzliche Treppe eingebaut wurde.

Auf Goethes Farbenlehre wurde bei der Instandsetzung des farbig kolorierten Deckenstucks genauso Bezug genommen, wie auf die akzentuierte farbliche Abstufung einzelner nebeneinander und aufeinanderfolgender Räume im symmetrischen Aufbau des Schlossgebäudes.

Ein Kapitel "Art in the Palace" von Poul Erik Tøjner besteht aus einer Texteinführung und einem Bildteil, der sich ausschließlich mit der Neugestaltung innerhalb des Schlosses befasst. Höchste künstlerische Ansprüche kommen zur Geltung, wenn Wandbilder, Bodenfliesen und andere Bereiche neu und modern ausgestaltet worden sind. Einwohner in Amalienborg ist das dänische Kronprinzenpaar.

Autoren und beteiligte Architekten sind:

Peder Elgaard - An urban focal point

Bente Scavenius - Interiors in turmail

Poul Schülein and Jens Andrew Baumann - Respect, additions an subtractions

Berit Møller - Balancing contrasts

Lin Rosa Spaabæck und Mette Thelle - Floral exuberance

Jacob Fischer - A triangular garden

Poul Erik Tøjner - The room meets us halfway

Poul Erik Tøjner - The individual works of art

Mads Falbe-Hansen - Six years of renovation in retrospect

Beteiligte Künstler

-

Kaspar Bonnén (*1968) fertigte die Wandmalereien im Speisezimmer an. Die Malerei schafft ein Kaleidoskop mit labyrinthischem Verlauf. Bei genauerem Hinsehen werden Figuren erkennbar: ein Mann im Wald, einer Tasse und ein Bücherregal. Differenzierte Räumlichkeit und abstrakte Figuren sind Merkmale in Kaspar Bonnéns Arbeit.

-

-

Jesper Christiansen (*1955). Von ihm sind die Wände im Flur gestaltet. Er malte die über mehrere Wände langgezogene Weltkarte mit Kontinenten.

-

-

Erik A. Frandsen (*1957) hat zwei Räume auf Amalienborg dekoriert. Er malte das eindrucksvolle Blumen medallion in "marble stucco" Technik. Die Arbeit wurde mit zwei Mitarbeitern ausgeführt.

-

-

Signe Guttormsen (*1964) gestaltete den Boden der Dachterrasse. Nutzte dafür Formen aus dem Fassadenprofil, wie sie vom Erbauer des Schlosses Nicolai Eigtved entworfen wurden.

-

-

Eske Kath (*1975) ist inspiriert von der Kraft der Natur und des Universums. Die Sonne ist das Zentrum seiner beeindruckenden und farbenfrohen Malerei. Er bearbeitete die Decke im Konferenzzimmer.

-

John Kørner (*1967) malte ein spektakuläres Bild im Zimmer zum Festsaal. Er thematisierte den Afghanistan Krieg mit seinem Wandgemälde.

-

-

Tal R (*1967) nannte sein Werk "Wir segeln" ("Vi sejler op") ein Kopenhagenbild, sagt der Künstler dazu.

-

Morten Schelde (*1972) malte ein zweiseitiges Bild. Eine Seite im Empfangszimmer beschäftigt sich mit dem Universum und der Galathea Expedition, einer dänischen Forschungsreise.

-

-

Kathrine Ærtebjerg (*1969) malte ihr Bild in der Speisekammer aus einer Mischung von Jagd, Phantasie und Märchenwelt.

-

-

Olafur Eliasson (*1967) entwarf eine Installation mit 29 sphärischen Lampen im neuen Treppenhaus, welches die drei Etagen des Schlosses verbindet.

-

Frederik VIII's Palace. restoration, rebuilding, artistic decoration

Herausgegeben von Mads Falbe-Hansen

Aristo Bogforlag, Kopenhagen, 1. Auflage 2010

gebunden Quartformat, 312 Seiten

Sprache: Englisch

Größe: 34 x 25 x 3,4 cm

ISBN 9788791984150 (English edition)

Max Dudler Umbau Hambacher Schloss

rawmaterials

rawmaterilas - vom Baumarkt ins Museum Katalog im Kerber Verlag zur Ausstellung im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt bis 16. September 2012 sowie 2014 in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen und der Städtischen Galerie Delmenhorst

Im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt läuft bis 16. September 2012 eine Ausstellung, die es in sich hat. Hier werden Gegenstände aus dem Baumarkt präsentiert, die zu Kunstwerken werden. Diese Übernahme aus dem Baumarkt kann natürlich nicht eins zu eins geschehen, das wäre zu einfach. Deshalb werden passende Produkte aus dem Regal ausgesucht. Nach Kenntnisstand der Kunst werden diese transformiert, um wie verwandelt in der Ausstellung wieder aufzutauchen. Das ist fein! Durch den künstlerischen Wandlungsprozess wird eine Kultur der Dinge geschaffen, die es sonst nicht gäbe. Es findet eine Auseinandersetzung mit Dingen statt, die über das Normale hinausgeht und beweist, der Mensch hat nicht nur zu funktionieren, sondern fordert nach eigenwilliger Interpretation. Dies geschieht zum Wohle des Menschen.

Die Ausstellung erlaubt bei großen Künstlern wie Fischli und Weiss oder Tony Cragg hinter die Kulissen zu schauen. Was Materialität bedeutet, kann aufgrund des Ausstellungskonzeptes direkt vermittelt werden. Material hat eine wesentliche Bedeutung im künstlerischen Prozess und bei der Bewertung von Kunstobjekten.

Eine besondere Rolle spielen Abfallprodukte, die bei der Arbeit anfallen und einen eigenen Reiz ausüben, wofür aber keine Verwendung mehr besteht. Welche temporär sind, solange auf der Baustelle nicht aufgeräumt ist. Diese verschwinden dann ungeachtet auf dem Müll.

So gesehen sind Mülldeponien wie Kunstwerke. Überall wo sich die menschliche Zivilisation niederläßt, entstehen Dinge, die bewußt oder unbewußt zum Ausdruck der Kultur werden.

Vordergründig geht es in dieser Ausstellung nicht um Recycling, wie dies bei Jean Tinguely oder Dieter Roth in deren Kunst aus Metall der Fall ist. Es geht allein um die Herangehensweise, indem eine Produktauswahl getroffen wird, die passend für künstlerische Zwecke erscheint. Der künstlerische Ausdruck steht im Vordergrund, nicht etwa Dekorationseffekte oder die Findung einer neuen Produktpalette für Baumarkt und Industrie. Hier muss streng unterschieden werden. Grenzen verschwimmen, auch der Plagiatsvorwurf könnte im Raum stehen. Nur die Fluktuation bei der Sache darf keinen Abbruch nehmen.

Eine Tatsache die verstärkt im Umgang mit Baumärkten stattfindet, wenn zum Beispiel Materialien für den Modellbau aus dem Baumarkt bezogen werden, obwohl in Baumärkten nur Verbrauchsmaterial aus dem Alltag vorgesehen ist. Es geht nicht um Zweckentfremdung, sondern um das Bedürfnis nach Veränderung. Der Kreativität des Menschen sind keine Schranken gesetzt.

Im Katalog wird sinnigerweise argumentiert, hätte es 1917 bereits Baumärkte gegeben, dann hätte Marcel Duchamp für seine berühmte "Fountain" bestimmt einer dieser Märkte aufgesucht, um seine "Readymades" zu schaffen.

Schleifpapier, Abflussrohre, Sperrholz, Tapeten oder Farbeimer – seit den 1960er-Jahren verwenden Künstler zunehmend solch einfachen Materialien aus dem Baumarkt für ihre Arbeiten. Da liegt der Begriff der Postmoderne nicht weit. Die Ironisierung nicht nur der Klassischen Moderne zählt zu den Eigenheiten der Epoche, die anscheinend bis jetzt Fortsetzung gefunden hat. Ist vielleicht etwas verfrüht um von einer Stilrichtung zu sprechen, die längst überwunden scheint. Spätestens mit dem neuen Jahrtausend sind andere Denkweisen gefordert.

„Raw Materials“ präsentiert Skulpturen, Videos, Fotografien und Rauminstallationen von 35 internationalen Künstlern und gibt erstmals einen umfassenden Überblick über diesen bemerkenswerten Aspekt der zeitgenössischen Kunst. Die wohlbekannten Alltagsmaterialien entfalten überraschende ästhetische Wirkungen und werden bisweilen mit viel Humor und Witz behandelt. Dabei geht es nicht nur um den Realitätscharakter von Kunst sondern auch um die Mechanismen der Wahrnehmung durch den Betrachter.

Teilnehmende Künstler:

Arman, Michael Beutler, Hartmut Böhm, Bill Bollinger, Tony Cragg, Stefan Eberstadt, Mike Figgis, Fischli und Weiss, Christian Frosch, Tom Früchtl, Rolf Glasmeier, Knut Henrik Henriksen, Ottmar Hörl, Christian Jankowski, Alicja Kwade, Camill Leberer, Stefan Löffelhardt, Russell Maltz, Mathieu Mercier, Patrick Fabian Panetta, Katinka Pilscheur, Thomas Rentmeister, Anselm Reyle, Kai Richter, Benjamin Sabatier, Andreas Slominski, Haim Steinbach, Gerold Tagwerker, Heiko Tappenbeck, Artur Dieter Trantenroth, Günther Uecker, Timm Ulrichs, Martin Wöhrl, Erwin Wurm, Heimo Zobernig und Beat Zoderer.

Katalog:

79 farbige Abbildungen

Hardcover, gebunden, 144 Seiten

Größe; 17 x 23 cm

ISBN: 978-3-86678-727-8

Herausgegeben von Amely Deiss und Tobias Hoffmann

Vorwort von Tobias Hoffmann und Isabell Schenk-Weininge

Mit Beiträgen von Amely Deiss und Rasmus Kleine

Interviews mit Michael Beutler, Hartmut Böhm, Stefan Eberstadt, Christian Frosch, Tom Früchtl, Knut Henrik Henriksen, Ottmar Hörl, Camill Leberer, Stefan Löffelhardt, Mathieu Mercier, Patrick Fabian Panetta, Katinka Pilscheur, Thomas Rentmeister, Anselm Reyle, Kai Richter, Benjamin Sabatier, Gerold Tagwerker, Heiko Tappenbeck, Timm Ulrichs, Martin Wöhrl und Beat Zoderer

Gestaltung SOFAROBOTNIK, Augsburg & München

raw materials - Vom Baumarkt ins Museum - Kerber Verlag