Richard Meier MAK Empty House

Richard Meier MAK Empty House (36 Bilder) - vom 07. - 10. März 2013

Museum im Rohzustand

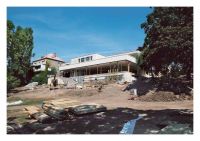

Nach Fertigstellung und Eröffnung vor 27 Jahren wird der Richard-Meier-Bau am Museumsufer in Frankfurt zurück in seinen Originalzustand versetzt. Ohne Einbauten, ohne Umbauten, ohne Verkleidungen, ohne Ausstellungsstücke bietet der Anblick völlig andere Einsichten. Entkleidet von "des Kaisers neuen Kleidern" werden Blickachsen wieder freigesetzt, die vorher hinter künstlichen Wandverschalungen, Abdeckungen und Folien verborgen blieben.

Noch bevor die neuen Ausstellungen nach grundlegend überarbeitetem Konzept aufgebaut sind, bietet das Museum für Angewandte Kunst (MAK) mit neuer Museumsleitung, Matthias Wagner K, die Chance, das Gebäude in seiner ursprünglichen Form zu besuchen, zu erleben und zu beobachten. Ergänzt durch eine Broschüre und verschiedenen Veranstaltungen zur Architektur – Vorträgen, Musik und Führungen – öffnet sich das leere Haus im März 2013 für kurze Zeit für die Besucher.

Architekt Richard Meier und sein Haus werden zum Hauptdarsteller. Organisiert von Thibaut de Ruyter in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Architekturmuseum Frankfurt, dem Fotografen Prof. Dieter Leistner und vielen anderen Beteiligten.

Konzipiert hat die Performance, die während der Aktionstage am 8. März im Empty House vorgestellt werden soll, der Projektorganisator Olaf Nicolai. Eine spielerische Kulisse soll im leeren Haus entstehen. Gesänge und Gesumme aus verschiedenen Positionen sollen das Haus lautmalerisch erfüllen. In Robert Schumanns Klavierstück „Humoreske“, op. 20 findet sich zwischen der Notation für die linke und die rechte Hand ein drittes, mittleres Notensystem, das nicht gespielt werden kann. Schumann hat es als „Innere Stimme“ betitelt. Wie aus dem Wald soll es im leeren Haus tönen und die Besucher aufhören lassen. In einem Saal ist eine Theke aufgebaut, um für die nötige Menge an Getränken zu sorgen. Der Überraschungseffekt soll gewährleistet sein. Besucher kommen auf ihre Kosten und erleben, was es mit der Architektur im MAK auf sich hat.

Thibaut de Ruyter hob während seiner Führung am 06. März durch das leere Haus die breiten Sockelleisten hervor, die Richard Meier vorsah, die aber während der letzten Jahre vor weißer Wand verdeckt waren. Manche der Fensterwände verschlossen, so dass Blickachsen mit Fensteröffnungen auf einer Linie durch das gesamte Gebäude einen völlig anderen Eindruck und eine völlig veränderte Lichthelligkeit der Räume zu Folge hatten. Umfangreiche Renovierungsarbeiten wurden zwar durchgeführt während Ulrich Schneider der Direktor des Museums war, aber die Mängelliste hat das nicht verringert. Das Gebäude, so schön und herrlich es ist, fordert Zoll, darüber sind die Fachleute sich einig. Abgehängte Decken an den Seitenrändern der Säle, dort verläuft die unsichtbare Lüftungsanlage. Im Hohlfußboden unter dem Parkett ist die Elektrik untergebracht. An mehreren Stellen sind kleine runde Bodenöffnungen mit Ausgängen für elektrische Anschlüsse. Inwieweit das angegriffene Parkett abgeschliffen werden soll, stand noch nicht fest. Sicher ist, eine Behandlung des edlen Fußbodens ist unumgänglich. An vielen Stellen lagen permanent Teppichböden, so dass unschöne Lichtränder entstanden sind. Dachfenster waren abgedunkelt, damit die Helligkeit nicht zu stark eindringt. Der gemusterte Teppichboden auf der Flurrampe, soll durch einen einfarbig hellgrauen ersetzt werden, wie das bei Eröffnung des Museums vom Architekten gedacht war.

HAUS TUGENDHAT (BRD 2013)

Pandora Film Spieldauer: 116 Minuten Kinostart: 30. Mai 2013

Zum Trailer: Haus Tugendhat Regie: Dieter Reifarth

Das Haus Tugendhat (1928/30) im tschechischen Brünn (Brno) ist ein Solitär moderner Architektur. Es verkörpert den sozialutopischen Anspruch des Architekten Mies van der Rohe und den weltoffenen großbürgerlichen Lebensentwurf seiner Auftraggeber Grete und Fritz Tugendhat. Der Film erzählt die wechselvolle Geschichte des singulären Bauwerks und seiner Bewohner vor und nach seiner Restaurierung.

Ziel wird die Bereitschaft sein, das sanierte Haus der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür werden einige Umstellungen notwendig, bis Haus Tugendhat mitsamt im Original hergerichteter Einrichtung dem Ansturm gewachsen ist..

Von der Aufbruchsstimmung im prosperierenden Westmähren zwischen den Weltkriegen, der Okkupation durch Nazideutschland, Vertreibung und Emigration der Familie Tugendhat in die Schweiz und nach Venezuela, von den ersten Nachkriegsjahren, in denen das Haus als private Schule für Rhythmik- und Ausdruckstanz diente und den Jahrzehnten danach.

Anfang der fünfziger Jahre wurde die einstige Magnatenvilla zum Therapiezentrum, später auch zur Schule für wirbelsäulengeschädigte Kinder und blieb es dreißig Jahre. Nach der „samtenen Prager Revolution“ verhandelte man im Haus Tugendhat die Trennung der ČSSR und gab von hier aus bekannt, dass es ab Januar 1993 zwei getrennte Staaten geben wird. 2001 erklärte die UNESCO das Haus wegen seiner universellen Bedeutung als architektonisches Kunstwerk zum Weltkulturerbe. Nach mehrjähriger Verzögerung begann 2010 aus EU-Mitteln die längst überfällige Restaurierung. Am 29. Februar 2012 wurde das Haus Tugendhat der Weltöffentlichkeit übergeben.

Regisseur und Produzent Dieter Reifarth (u.a. produzierte er Filme von Vlado Kristl, Peter Nestler, Straub/Huillet) verwebt in seinem Dokumentarfilm HAUS TUGENDHAT Gespräche mit Familienmitgliedern, einstigen Benutzern des Hauses, Kunsthistorikern und Restauratoren mit historischen Foto- und Filmaufnahmen zur facettenreichen Biographie eines Bauwerks. Vor dem Hintergrund der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts erzählt der Film von den persönlichen Erfahrungen der Bewohner und Nutzer des einzigartigen Hauses, dessen Schönheit und Ausstrahlung bei Generationen von Menschen tiefe Spuren hinterlassen hat.

WORK HARD – PLAY HARD (BRD 2011)

Film Kino Text Spieldauer: 90 Minuten Kinostart: 12. April 2012

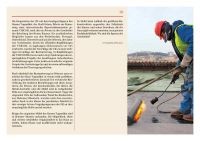

Der Dokumentarfilm von Carmen Losmann zeigt die schöne neue Arbeitswelt. Eine Dienstleistungsgesellschaft verlangt immer stärker nach Optimierung seiner Mitarbeiter. Das Streben nach Gewinnmaximierung und grenzenlosem Wachstum hat die Ressource Mensch längst entdeckt. Die Grenzen zwischen Arbeit und Lifestyle verschwinden zusehends. Bei der Auswahl und Training der Mitarbeiter von Morgen wird nichts dem Zufall überlassen. Selbstoptimierung steht auf dem Programm. Der Erfolg einer Firma hängt von der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter ab. Der Druck der Globalisierung auf die Unternehmen fordert immer mehr Tugenden bei der Unternehmensführung und von den einzelnen Mitarbeitern, der idealerweise Job und Unternehmenziel zugleich im Sinn haben.

Der Film liefert eine Momenaufnahme in einem Prozess der andauernden Weiterentwicklung, der auch in der Arbeitswelt stattfindet. Neue Formen der Interaktion wird ebenso von den Unternehmen gefordert wie dies bei der Gewinnung der Arbeitskräfte geschieht. Das schlägt sich nicht nur in neuen Konzepten nieder bei der Aquirierung junger dynamischer Mitarbeiter. Im Film von Carmen Losmann werden Arbeitswelt und Privatleben stets getrennt behandelt. Das ist Konzept und gibt dem Film den Anstrich der unterkühlten Arbeitswelt. Die Symbiose dagegen, wie sie in neuen Formen der Architektur phrophezeit wird, werden im Film nicht oder nur am Rande erwähnt. Einmal kommt das Vitra Design Konzept zur Sprache, eine Verbindung aus Wohnzimmer und Arbeitsplatz.

Fast ironisch tritt eine Mitarbeitergruppe auf, die gerade vom Coach begrüßt wird und wie die Umkehrung aus dessen Weltanschauung erklärt, wie schwer es den Mitarbeitern fällt auf der Arbeit zu erscheinen. Das gleicht einem Ausbruchversuch in dieser Ansammlung aus Interviews, Einblicken, Überblicken und Visionen der Arbeitswelt. Es zeigt wie unvollständig diese Welt ist, wie wenig beseelt von alledem. Erst die Menschen die in ihr zu tun haben, sind aufgefordert etwas zu verändern und etwas aus ihrem Leben zu machen.

Die Interviews wurden in verschiedenen Städten geführt. Darunter bei ansässigen Unternehmen in Frankfurt am Main, Stuttgart und Hamburg. Carmen Losmann betritt eine Welt in der eine eigene Sprache gesprochen wird. Wer dazugehören will, passt sich an, gibt sich zu erkennen. Von non-territorialen Office Spaces, multimobilen Knowledge-Workern ist hier die Rede. Der Dokumentarfilm unternimmt eine Reise durch die postindustriellen Werkstätten der Wissens- und Dienstleistungsarbeit, die lange als unsere Arbeitswelten von morgen galten und doch schon längst im Heute angekommen sind. Hier ist die Arbeit frei, es gibt weder Stempeluhren noch Anwesenheitspflicht - und die Ressource Mensch rückt in den Mittelpunkt. Der Film beobachtet eine neue Arbeiterschaft, die sich auch durch eine eigene Sprache zu definieren sucht und in Bewerbungstrainings finden will. Human Resource Management und moderner Büroarchitektur reichen sich die Hand.

AUSZEICHNUNGEN

FIPRESCI Preis DOK Leipzig 2011

Preis der ökumenischen Jury DOK Leipzig 2011

Healthy Workplaces Award DOK Leipzig 2011

Goldener Schlüssel Dokumentarfilmfestival Kassel 2011

Das Team

Buch und Regie: Carmen Losmann

Kamera: Dirk Lütter, Matthias Schellenberg

Ton: Ulla Kösterke, Andreas Hildebrandt, Frank Bubenzer Schnitt: Henk Drees

Redaktion: Anne Even, ZDF/ARTE

In Co-Produktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE. Produktion gefördert von der Filmstiftung NRW.

Weltvertrieb: Taskovski Films Ltd.

Verleih Deutschland: Film Kino Text

FESTIVALS

Uraufführung bei DOK Leipzig 2011, Int. Wettbewerb

Doc Edge Festival Neuseeland

Indie Lisboa

Dokumentarfilmwochendende Würzburg

Festival des deutschen Films Ludwigshafen

Jerusalem International Film Festival

Doc Review Warschau

It´s All True Sao Paulo

Hamsun Holl Hamarøy (2010)

Verlag Lars Müller Publishers

Die Verbindung zwischen Literatur und Architektur ist ein Thema, welches mich immer wieder von neuem in seinen unterschiedlichen Auslegungen beschäftigt. Erwähnenswert sind an diesem Punkt die zeitlich nahe liegenden Lesungen mit Wilhelm Genazino am 10. und 11. Mai 2011 in Frankfurt am Main: "die Inneneinrichtung seiner Langeweile" und "Hütten, Paläste II". Zum letzteren steht im Programmheft: "Denn jemand, der ein Buch liest, ist ein Denkmal, eine Säule der Unantastbarkeit. Ein Stillleben der Intimität zwischen Autor und Leser. Das Literaturhaus stellt diese Intimität seit einiger Zeit mit Gesprächen und Lesungen in Privatwohnungen auf die Probe. In Villen und Studentenbuden, in Mansarden und Souterrains, in Wohnungen und Gemächern, in Hütten und Palästen gleichermaßen." - Die nachfolgende Buchrezension bezieht sich noch mehr auf den norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun und seinem neu erbauten turmförmigen Haus in Hamarøy durch den Architekten Steven Holl.

Hamsun Holl Hamarøy

herausgegeben von Aaslaug Vaa, Nina Frang Høyum, Erik Fenstad Langdalen und Lars Müller

mit Fotografien von Iwan Baan

im Verlag Lars Müller Publishers, Baden (Schweiz), 1. Auflage 2010

252 Seiten, gebundene Ausgabe

Sprache: Deutsch

Größe: 24,4 x 16,8 x 2,4 cm

Gewicht: 860g

ISBN: 978-3037782132

Norwegische Ausgabe

ISBN: 978-3-03778-215-6

Englische Ausgabe

ISBN: 978-3037782149

Neben Deutsch ist der Band auch auf Englisch und auf Norwegisch erschienen.

Das Dokumentationszentrum über Hamsun im Norden von Norwegen wurde von Steven Holl konzipiert und umgesetzt. Das Haus gilt als unkonventionell, weil die außergewöhnliche Persönlichkeit des Schriftsteller das Gebäude mitbestimmt. Das Zentrum in der kargen Landschaft Hamarøys in denen Hamsun lebte und arbeitete, die Stille und Einsamkeit sind gefragt, sich zu engagieren, mit ihm und seiner Arbeit. Das Buch dokumentiert die Verbindung zwischen Hamsun, Architektur und Landschaft. Der Fotograf Iwan Baan setzt das Verhältnis zwischen Landschaft und Gebäude in Beziehung. Historische Dokumente zeigen das widersprüchliche Leben Hamsuns und seine einflussreiche Arbeit. Hamsun wurde 1920 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Das erste Kapitel von Aaslaug Vaa beginnt mit einer Reisebeschreibung nach Manhattan, die Heimat des Architekten Steven Holl. Eine literarische Reise über den atlantischen Ozean nach Nordnorwegen nimmt ihren Anfang. Knut Hamsun (1859 - 1952) unternahm schon im Jahre 1882 eine Reise nach Übersee von Europa aus. Anlaß für umfangreiche Beschreibungen die mit Lebensdaten zum Schriftsteller verknüpft sind. Auf Seite 15, findet sich die ganzseitige Abbildung einer Titelseite der Zeitung "Aftenposten" vom 7. Mai 1945 mit einem Kommentar Hamsuns, indem er seine Einstellung gegenüber Hitler kommentiert, was nach Kriegsende und nach der Kapitulation der Deutschen erfolgte. Sein zwiespältig offenes Verhältnis, das Hamsun zeitlebens gegenüber Hitler hegte, sorgte dafür, daß auch noch im Jubiläumsjahr 2009 die Erwartungen an die Aktualisierung seines schriftstellerischen Werkes nicht erfüllt wurden.

Mit dem turmartigen Neubau wurde das so dringend benötigte Hamsun-Zentrum in die Wirklichkeit umgesetzt. Nordland mit der Kommune Hamarøy feierten den Baubeginn und die Grundsteinlegung im Jahre 2008. Eröffnet wurde das Gebäude anlässlich des 150. Geburtstages Hamsuns. Nach Fertigstellung der Ausstellungs- und Inneneinrichtung wurde das Zentrum am 13. Juni 2010 auch für das Publikum geöffnet. Der Bau wurde 2010 mit dem „International Architecture Award“ ausgezeichnet.

Es heißt: "Steven Holls Interpretation und Umsetzung von Hamsuns Werk in Baukunst war umstritten, weil er die Skizzen des Turms bei seinem ersten Besuch in Hamarøy anfertigte. Die Kritiker haben darin recht, daß dieser charakteristische Bau nicht das Ergebnis eines Architekturwettbewerbs ist. Der Architekt Steven Holl wurde vom Vorstand der 'Hamsunzentrum Aktiengesellschaft' vor dem Hintergrund vor begutachteten Alternativen engagiert."

Das skizzierte Projekt, so weiter im Buch, das 1996 vorgestellt wurde, war ein 23 Meter hohes Gebäude über insgesamt 600 Quadratmeter, verteilt auf sechs Etagen mit offener Raumgestaltung. Der Turm erhielt im Ausland Zustimmung was in Norwegen immer noch auf Gegenwind stieß. Kritisch wurde schon der gläserne Aufzug für 25 Personen betrachtet.. Das Gebäude sei so speziell, daß es vom eigentlichen Zweck ablenken würde. Moderne Architektur passe im Grunde gar nicht zu Hamsun, lautete die Kritik am Neubau.

Wobei Hamsun kein konservativer Schriftsteller im herkömmlichen Sinne war, sondern jemand der sparsam und einfach in seiner Formsprache umging. Architektur im Sinne Hamsuns sollte deshalb immer nach Einhaltung der Einfachheit suchen. Dann fügt sich das Gebäude von allein den Bedingungen, die gestellt werden. Sehr bekannt geworden sind Hamsuns Romane "Hunger" (1890) und "Pan" (1894), die eben mit dieser Sparsamkeit in der Ausführung geschrieben wurden. Dabei wissen Schriftsteller im allgemeinen genau, daß er in allen seinen Aspekten als der Vater der modernen Literatur gilt.

Neben Aufnahmen von der Baustelle sind mehrere Zeitungsartikel abgedruckt und Buchumschläge der frühen Hamsun Romane. Darüber hinaus gibt es Grundrisse und Pläne des Gebäudes. Zu finden sind zahlreiche Fotografien mit Innen- und Außenansichten vom Neubau. Doppelseitige Fotos zeigen die Landschaft der Umgebung, in unterschiedlichen Einstellungen für Tag und Nachtzeit. Modelle wie Skizzen und Entwürfe des neuen Gebäudes werden in zahlreichen Beiträgen beschrieben wie in dem von Juhani Pallasmaa mit dem Beitrag: "Ein architektonisches Portrait. Zwischen der literarischen und der gebauten Metapher." Er stellt das Gebäude von Steven Holl in den Kontext einer Architekturdebatte. Hier finden sich Kapellen, Museen und andere Gebäude zum Vergleich. Auch Erik Fenstad Langdalen beschreibt in seinem Beitrag: "Ein magischer Turm. Vom Konzept zum Neubau." die Entstehungsgeschichte des Hauses ergänzt durch Fotografien.

Viele andere Autoren waren beteiligt, wie Paul Auster: "Die Kunst des Hungers"; Henning Carlsen: "Hunger"; Monika Zagar: "Hamsuns Werk und seine politische Einstellung", Lars Frode Larsen: "Die Hamsunsche Stipendiumsangelegenheit - 1897"; Stefanie von Schnurbein: "Warum lesen Männer Hamsun?", Catherine Kroger: "Blumen zum Schmuck", Ghita Norby, im Gespräch mit Niels Bürger Wamberg: "Marie Hamsun"; Therese Bjoerneboe:" Hamsuns Irrationalismus auf der Bühne", Sebastian Hartmann "Segen der Erde" und die Knut Hamsun Biographie.

Pedro Rosa Mendes: "Im Norden"; Eric Fenster Langdalen: "Ein magischer Turm"; Stephen Holl: "Konzept 1998", Mari Lendiing: "Museum einer Ausstellung"; Steven Holl, "Knut Hamsun-Zentrum, 1994-2009" und Steven Holl Biografie; Yehuda Safran Emmanuel , "Hamsun und Holl"; Tor Eystein Oeverås: "Der Sommer 1996"; Juhani Pallasmaa: "Ein architektonisches Portrait", Nachwort und Anmerkungen.

Das Schriftbild wirkt in manchen Bereichen kleingedruckt. Die Seitenrand dagegen ist sehr breit, so daß sich leere Ränder auf einigen Seiten auftun. Die Seiten im vorderen Teil sind aus einem leicht rauen und leicht getönten, griffigen Papier, während der zweite Teil auf weißem Kunstdruckpapier gedruckt ist, um die Qualität der Abbildungen besser wiederzugeben. Es handelt sich um die Papiere Munken-Pure und Allegro demi-matt.

Stuttgart

Erkundungen mit Arno Lederer, Stefan Behnisch, Tobias Wolf, Tobias Wallisser, Jörg Aldinger, Peter Conradi, Franz Pesch, Christoph Ingenhoven und Interviews mit Wolfgang Voigt

Stuttgart war schon immer eine interessante Stadt, die nicht aalglatt ist, mit dem wie sich Urbanität des 21.Jahrhunderts gestaltet. Der neue Band beginnt mit Widersprüchlichem und deckt Eigenheiten auf. Zeigt Visionen, die in der Stadt benötigt werden. Das bevorstehende Bauvorhaben des Stuttgarter Bahnhof ist nur ein gewaltiger Einschnitt von vielen im Ablauf des Stadtgeschehens.

Angefangen hat es nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Marshall-Plan zur Umgestaltung der kriegszerstörten Innenstadt. Autofreundlich sollte es sein, was bis heute das Stadtbild prägt. Durchschnittene Landschaften und Autobahnschleifen durchqueren den Kern. Eine Art Inselstatus führt Stuttgart, eingebettet in die hügelige Landschaft. Das gläserne Wohnhaus von Werner Sobeck ist etwas besonderes.

Die Stadt hat ihre Qualitäten: Aufbau und Vision ergänzen sich permanent. Eine Art Vibrieren und Flirren in der Hitze zeichnet sich aus, was mit der Landeshauptstadt in Baden Württemberg passiert. Nach 60 Jahren Unionspolitik geht es mit dem Grünen Ministerpräsidenten weiter. Das ist doch unfassbar fantastisch!

Der Germanist Paul de Man spricht über die "Tropen" bei Eduard Mörike, das ist die Fähigkeit eigenständige Welten zu erzeugen, die ähnlich einer Monade funktionieren und über einen unglaublich stabilen Aggregatzustand verfügen, dass einem Angst und Bange werden kann. 60 Jahre Befangenheit in Baden Württemberg sind schließlich kein Pappenstil.

Es gibt unglaublich fähige Leute im Land, die über einen großen Erfindungsreichtum verfügen. Manchmal auch zum Nachteil anderer, weil die spitzfindige Art der Württemberger eine Nummer besser sein will. Die Badenser werden außen vor gelassen. Der Schwarzwald wirkt unterrepräsentiert in der Landeshauptstadt, meint man. Insofern bilden Baden und Württemberg lediglich eine Fusion, was ein Produkt der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Aber was entschieden wurde, soll bleiben wie bisher.

Viele gute Taten für den grünen Landtag, damit der technische Forschritt auch in Zukunft viel an grüner Technologie produziert und mit gutem Vorbild vorangeht. Denn benzinbetrieben wird die Welt nicht besser.

Repräsentativ ist, was den Stuttgartern gehört und gegönnt sei. Das Widersprüchliche taucht regelmäßig wie aus dem Erdboden geschossen aus dem Gemüt der Einwohner auf. Als wären urzeitliche Dinosaurier erwacht, wie deren Versteinerungen die Innenwände im Foyer des Stuttgarter Landtag säumen. Als wollten sich diese auf und davon machen. Der fast bacchantische Weingenuß hat vielleicht bleibende Spuren hinterlassen beim Volk. Vielleicht besteht deshalb ein so starkes Bedürfnis nach permanenten Umwälzungen im Land. Der Alkohol fordert seinen Tribut. Das Ausmaß muß schon gewaltig sein.

Die S-Bahnen im Untergrund schließen die Türen und öffnen nicht mehr beim Versuch, die Lichtschranke in der Tür zu blockieren. Das klappt in Stuttgart einfach nicht!

Weissenhof-Siedlung und der Hauptbahnhof von Bonatz ergänzen sich auf einer Route der Architektur der 1920er Jahre. Trotzdem soll der Hauptbahnhof abgerissen werden. Der Denkmalschutz hat sich nicht bewehrt, die Planer haben sich rigoros durchgesetzt.

Sogar der Schloßplatz wird dem unterirdischen Bahnhof geopfert. Das wäre ein Sakrileg in anderen Residenzstädten. Schade ist es nur um die wertvollen Laubbäume im Schloßpark gewesen, weil diese abgerissen wurden. Eigentlich müßte es heißen, die gefällt wurden. Aber bei den Stuttgartern sitzt die Abrissbirne eben locker.

Eine Mischung aus Text und Bild, weniger technische Abbildungen beeindrucken im Inneren des Bandes. Durchaus kritisch werden Inhalte reflektiert, das ist selbstbewußt und aufgeklärt!

Beispielhaft werden einzelne Bauprojekte vorgestellt, wie die Stadtbibliothek am Mailänder Platz, ein Kubus mit vier gleichen Seiten wie auf dem Titelbild. Das Haus der Katholischen Kirche in der Königstraße kommt mit klassizistisch motivierten Anlehnungen vor.

Siehe auch: Paul Bonatz (1877-1956) Der Architekt des Stuttgarter Hauptbahnhof

Frankfurt School of Finance - Henning Larsen

Gleich zweimal wurde der erste Preis vergeben. Gewonnen haben der Architekt Henning Larsen aus Kopenhagen und Dominique Perrault Architecture aus Paris mit jeweils umfassenden Gebäudeentwürfen.

Harpa - Mies van der Rohe Award 2013

Harpa, the Reykjavik Concert Hall and Conference Centre in Iceland, is the winner of the 2013 European Union Prize for Contemporary Architecture.

Neuer Campus - School of Finance

Gleich zweimal wurde der erste Preis vergeben. Gewonnen haben der Architekt Henning Larsen aus Kopenhagen und Dominique Perrault Architecture aus Paris mit jeweils umfassenden Gebäudeentwürfen.

Welcher der bessere ist, darüber läßt sich streiten. Einen Vorzug erhielt Henning Larsen, der bei der Bekanntgabe als 1. Preis deklariert ist, während Dominique Perrault Architecture den 2. Platz erhält. Bei vielen Architekturwettbewerben bedeutet diese Zuweisung nicht sehr viel. Welcher Entwurf tatsächlich in die Realität umgesetzt werden soll, steht auch noch nicht fest. Fest steht dagegen: die frühere Oberfinanzdirektion (OFD) an der Adickesallee soll im Herbst 2013 zügig abgerissen werden. Ein Relikt der Vergangenheit, das mit seiner bunten Kachelfassade immer wieder Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Sie wird fehlen. Im April diesen Jahres soll noch entschieden werden, mit welchem Entwurf begonnen wird. Der großfenstrige Pavillon auf der Grünanlage zur Adickesallee soll erhalten bleiben, diese Auflage der Gebäudeerhaltung war schon in der Wettbewerbsaufgabe formuliert worden. Bis 2016 soll der Neubau nach Planung dann fertig gestellt sein.

Modellentwurf

Der Däne Henning Larsen hat auch das neue Spiegel Verlagshaus mit seiner großartigen Fensterfassade in der Hafen City in Hamburg erbaut. Schon bei der Ausschreibung des Architekturwettbewerbs in Frankfurt war mit Bedacht auf die Stadt, deren Stellung und das internationale Renommee von vornherein vorgesehen, nur Architekturbüros zum Wettbewerb zuzulassen, die schon über Erfahrung und international anerkannten Namen verfügen. Insgesamt sieben Bewerbungen gab es, wovon fünf zum Wettbewerb zugelassen wurden. Für vollständig eingereichte Bewerbungen gab es dann für jedes beteiligte Büro pauschal eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50.000 Euro. Die Höhe des Betrages sollte dazu anregen, einen möglichst umfassend ausgearbeiteten Entwurf vorzulegen.

Die verbalen Ausführungen der Juroren zur Entscheidung, für oder gegen einen der Wettbewerber, verlief am 05. März in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management in der Sonnemannstraße 9-11. Außer den beiden Gewinnern waren Architekturbüros, wie Zadid Hadid Architects aus London, OAB Carlos & Borgia Ferrater aus Barcelona und Rem Koolhaas aus Rotterdam beteiligt.

Die Hervorhebung baulicher Vorzüge und Nachteile sind recht unterschiedlich beim Durchgang ausgefallen. Modell und Wandtafeln zu den Entwürfen der fünf Wettbewerber waren aufgebaut. Den Juroren ist die Auswahl nicht leicht gefallen, einen absoluten Favoriten gab es nicht. Das drückt sich auch in der Entscheidung aus, dass zwei Gewinner aus dem Wettbewerb hervorgegangen sind.

Lageplan: Gewinnerentwurf Henning Larsen

Neubau und Campus für die School of Frankfurt Finance & Management ist nach Ansicht von Prof. Udo Steffens notwendig geworden, um ein bestehendes Vakuum besonders der deutschen Manager auf internationaler aber auch auf europäischer Ebene aufzulösen. Dabei ist die repräsentative Sichtbarkeit der Gebäude in der Stadt hilfreich. Der Wettbewerb war mit zahlreichen Vorgaben versehen, so sollte eine Erinnerung an die baulichen Gegebenheiten erhalten bleiben. Zum einen geschieht dies über die Fassade, zum anderen über die Rechteckform des langgestreckten Verwaltungsbaues mit Frontseite zur Adickesallee. Auch das Höhenniveau des bisherigen Gebäudes sollte eingehalten werden.

Der neue Campus besteht genau genommen aus zwei Anlagen, Campus 1 und Campus 2, die organisatorisch miteinander verbunden sind, wie schon am Lageplan zu erkennen ist. Über die konkreten Baukosten wurde nicht viel gesagt. Es gab Unterschiede bei den Entwürfen in der Kostenfrage.

Weitere Infos: www.frankfurt-school.de/campus

See also: Harpa wins the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2013

{os-gal-8}

Pritzker architecture prize 2013 an Toyo Ito

Der Zweck des Pritzker Preises, der seit 1979 von dem verstorbenen Jay A. gegründet Pritzker und seiner Frau Cindy, jährlich zu Ehren eines lebenden Architekten vergeben wird, zeigt ein Werk in einer Kombination aus Talent, Vision und dem Engagement einen bedeutenden Beitrag zur gebauten Umwelt der Menschheit durch die Kunst der Architektur zu schaffen. Pritzker Preisträger erhalten 100.000 Dollar und eine Bronzemedaille.

Jury-Vorsitzender des Pritzker Preises, Lord Peter Palumbo erklärte zur diesjährigen Auswahl: "Im Laufe seiner Karriere konnte Toyo Ito ein Werk konzeptueller Innovation in hervorragend ausgeführten Gebäuden produzieren. Eine herausragende Architektur die seit mehr als 40 Jahren erfolgreich umgesetzt wurde. Dazu zählen Bibliotheken, Häuser, Parks, Theater, Geschäfte, Bürogebäude und Pavillons. Er hat beständig versucht die Möglichkeiten der Architektur zu erweitern und zu erneuern." Die Auszeichnung soll am 29. Mai in Boston/MA USA feierlich überreicht werden. Der Preis wird erstmals in der John F. Kennedy Presidential Library und dem Museum in Boston verliehen.

Toyo Ito begann seine Arbeit in der Firma Kiyonori Kikutake & Associates, nachdem er in Tokio die University Department of Architecture im Jahr 1965 abgeschlossen hatte. Im Jahr 1971 gründete er ein eigenes Büro in Tokio und nannte es Urban Robot (Urbot). Im Jahr 1979 änderte er den Namen um in Toyo Ito & Associates, Architects.

Die Pritzker Jury sieht in Itos Entwürfen "eine spirituelle Dimension und jene Poesie, die alle seine Werke durchdringt." Toyo Ito antwortete als Reaktion auf den Gewinn des Preises: "Architektur ist von verschiedenen sozialen Einschränkungen beeinflußt. Ich habe in der Architektur stets bedacht, dass es möglich ist auch komfortable Räume zu entwerfen, die von den Einschränkungen wenigstens ein wenig befreit werden. Wenn dann ein Gebäude fertig gestellt ist, wird mir schmerzlich meine eigene Unzulänglichkeit bewußt, was sich wiederum in Energie und die Herausforderung auf das nächste Projekt verwandelt. Wahrscheinlich muß sich dieser Vorgang in der Zukunft immer wiederholen. Deshalb werde ich meinen Stil nie fixieren und nie mit meinen Arbeiten zufrieden sein".

Eines seiner ersten Projekte war ein Haus von 1971 in einem Vorort von Tokio das "Aluminum House". Die Struktur des Gebäudes besteht aus einem Holzrahmen komplett mit Aluminium abgedeckt. Die meisten seiner frühen Werke waren wie Residenzen. Im Jahr 1976 baute er ein Haus für seine Schwester, die erst kürzlich ihren Mann verloren hatte. Das Haus wurde als "White U" bekannt und generiert ein hohes Maß am Interesse für Ito und seine Häuser.

Über die meisten seiner Arbeiten der 1980er Jahre sagt Ito, dass er versuchte durch minimalistische Taktik das Herkömmliche aus seinen Werken zu löschen, was Leichtigkeit in der Architektur entwickelt und der Luft und dem Wind ähnelt. Er nennt die Mediathek in Sendai, 2001 in Sendai City abgeschlossen, Miyagi, Japan, eines der Höhepunkte seiner Karriere. Im Phaidon Buch, Toyo Ito, erklärt er, "Die Mediathek unterscheidet sich von herkömmlichen öffentlichen Gebäuden in vielerlei Hinsicht. Während das Gebäude hauptsächlich als Bibliothek und Kunst Galerie dient, hat die Verwaltung aktiv zu arbeiten, um die Spannungen zwischen den verschiedenen Räumen aufzuheben. Entfernt wurden die festen Barrieren zwischen verschiedenen Medien, die schrittweise eine Vorstellung davon evozieren, wie kulturelle Einrichtungen von nun an sein sollten.

Die Jury kommentierte dieses Projekt in ihrer Begründung, indem sie sagte: Ito meinte von sich selbst, dass er eine Architektur anstrebe, die flüssig ist und nicht beschränkt, was seiner Ansicht nach die Grenzen moderner Architektur aufzeigt. In der Mediathek in Sendai erreicht er dies durch strukturelle Rohre, die ein neues Interieur räumlicher Qualität ermöglichen. Ein weiteres Ito-Projekt welches die Jury kommentiert, ist TOD'S Omotesando Gebäude in Tokyo, "Wo die Gebäudestruktur auch als Haut dient."

Wer Itos Werke kennenlernt, bemerkt nicht nur eine Vielzahl an funktionalen Programmen, sondern auch ein breites Spektrum architektonischer Sprachen. Er entwickelte und perfektionierte allmählich eine persönliche architektonische Syntax, was die bauliche und technische Raffinesse mit einer formalen Klarheit verbindet. Seine Formen waren nicht nur minimalistisch oder parametrisch aufgebaut. Verschiedene Situationen führten auch zu unterschiedlichen Antworten. Von Anfang an entwickelte er Werke, die modern waren. Er verwendete industrielle Standards für seine leichten Strukturen, bestehend aus Materialien und Komponenten wie Rohre, erweiterte Maschen, perforierte Aluminium Folien und permeablen Stoffen.

Toyo Ito wurde am 1. Juni 1941 in Keijo (Seoul), Korea (Japanisch) geboren. Sein Vater war ein Geschäftsmann mit einem besonderen Interesse an der frühen Keramik der Yi-Dynastie Koreas mit Bemalung im japanischen Stil. Er war auch Fan von Baseball und Golf. Im Jahr 1943 zogen Ito, seine Mutter und seine beiden älteren Schwestern zurück nach Japan. Zwei Jahre später kehrte sein Vater auch zurück. Sie lebten in der Heimatstadt seines Vaters in Shimosuwa-machi und der Präfektur Nagano.

Im Jahre 1994 erbaute Ito die „KiTa Eckenheimer Erdhügel“ in Frankfurt - Eckenheim. Auch hier wird die fließende Syntax seiner Architektur sichtbar.

Bauhaus-Architekt Henry van de Velde

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) nutzt Henry van de Veldes 150. Geburtstag, um auf den Künstler und das Thema Architektur und Design in Deutschland hinzuweisen.