Verleih NFP Spieldauer: 156 Min. Kinostart: 29. Mai 2014

Zum Trailer: Kathedralen der Kultur

KATHEDRALEN DER KULTUR lässt sechs hervorragende und höchst unterschiedliche Bauwerke für sich selbst sprechen. Das 3D-Filmprojekt erkundet, wie Gebäude unsere Kultur reflektieren. Aufgeladen mit den Gedanken und Gefühlen der Personen, die sie erbauten und die sie benutzen, sind diese Gebäude voller Zeugnisse der Vergangenheit, der Gegenwart und sogar der Zukunft. Sie besitzen ein Gedächtnis und sind ein Abbild unserer Gesellschaft.

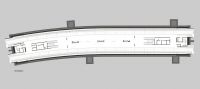

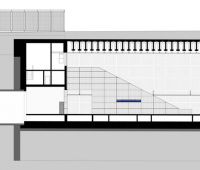

Anfang der 1960er-Jahre standen sich am Potsdamer Platz zwei Bauwerke als konkurrierende Visionen für die Zukunft gegenüber: die Berliner Philharmonie, ein Zeichen der Offenheit und des Aufbruchs und die Berliner Mauer, ein Symbol der Angst und Unterdrückung. Ein halbes Jahrhundert später steht im Herzen von Berlins kulturellem Zentrum, in der einst vom Krieg verwüsteten Stadtlandschaft, nur noch Hans Scharouns legendäre Philharmonie, eine atemberaubende Ikone der Moderne.

In Wim Wenders’ Die Berliner Philharmonie ist das Gebäude durch die Augen etlicher seiner Besucher und Mitarbeiter erlebbar, die sämtlich auf ihre Art tief mit ihm verbunden sind. Bei den Orchesterproben im Konzertsaal lauschen, wo Scharoun die Bühne radikal neu erfand, indem er es wagte, sie mitten im Publikum zu platzieren. Der Film erlaubt Blicke und Einblicke in das Innenleben dieses legendären Hauses. Debussys »Jeux« bildet den Soundtrack für die bis heute wegweisende Architektur der Philharmonie.

Umkehrung der Perspektive

In KATHEDRALEN DER KULTUR sind die Bauwerke nicht mehr passive Gehäuse für Besichtigungen, Arbeitsplätze, Forschungsarenen oder einfache Unterh- altungsschauplätze. Vielmehr entwickeln die Gebäude ein Eigenleben und übernehmen selbst eine Haup- trolle, um die Zuschauer durch die Räume zu führen. Die Filme vermeiden die Perspektive von Menschen, die sich das Bauwerk ansehen: Es geht umgekehrt um den Blickwinkel des Gebäudes, das die Menschen beobachtet.

Ähnlich wie viele andere Dokumentarfilme kommen in KATHEDRALEN DER KULTUR sowohl fiktive als auch dokumentarische Elemente zum Einsatz. Der Film entwickelt seine emotionale Erzählstruktur aus der Hauptfigur – dem Gebäude, das seine Geschichte aus der eigenen Perspektive darstellt.

In jedem Film beantwortet der Filmemacher die Frage: »Wenn Gebäude sprechen könnten, was würden sie uns erzählen?« Aus den Antworten ergibt sich eine Persönlichkeit, und der Dialog entsteht aus der Funk- tion des Gebäudes und des architektonischen Raums. Entsprechend ist die Seele des Bauwerks männlich oder weiblich, jung oder alt, leidenschaftlich oder distanziert, sanft oder mitreißend.

Die Berliner Philharmonie

Drehbuch und Regie Wim Wenders, Produzenten Erwin M. Schmidt, Gian-Piero Ringel, Kamera Christian Rein Schnitt Toni Froschhammer Voice over Meret Becker, Musik Claude Debussy, Johann Sebastian Bach

Interview

Warum haben Sie die Berliner Philharmonie für Ihren Beitrag zu »Kathedralen der Kultur« ausgewählt?

In Berlin hatte ich die Wahl zwischen zwei Gebäuden, die beide Hans Scharoun entworfen hat: die Philharmonie und die Nationalbibliothek, in der ich bereits Teile von Der Himmel über Berlin gedreht hatte. Ich habe mich dann liebend gerne für die Philharmonie entschieden – nicht nur ist das 1963 fertiggestellte Gebäude wunderschön (wir drehten den Film also 50 Jahre nach der Eröffnung), sondern es beruhte auch auf einem bahnbrechenden Konzept: zum allerersten Mal wurde in einem Konzertsaal die Bühne mitten im Publikum platziert. Ein halbes Jahrhundert später wirkt die Philharmonie immer noch wegweisend und außergewöhnlich und ist eine unbestrittene Ikone der Moderne. Aber auch in anderer Hinsicht war der Entwurf visionär, denn er wurde am Potsdamer Platz realisiert, im ehemaligen Zentrum der Stadt, einem nach dem Krieg völlig zerstörten Niemands- land. Während des Baus wurde plötzlich die Berliner Mauer errichtet, und damit war die Philharmonie für die nächsten Jahrzehnte isoliert. Auch das macht sie historisch so interessant.

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

3D und Architektur ergänzen sich hervorragend. 3D lässt uns in den Raum eintauchen und als Zuschauer können wir das Gebäude, seine Architektur und die Räumlichkeiten auf eine Art erleben, die mit2D einfach nicht zu erreichen ist. Die Beziehung zwischen dem Medium 3D und dem Gegenstand seiner Betrachtung ist aber fragil. Man kann die 2D- Filmsprache nicht einfach in 3D übersetzen, sondern muss tatsächlich eine neue Sprache entwickeln. Auch die akustische Wahrnehmung verändert sich durch 3D. Lange Zeit war der Kinoklang sehr viel komplexer als das Bild. Durch die Erfindung von Stereo wurde das Klangerlebnis räumlich. Doch erst im 3D-Kino bekommen unsere Augen endlich die Freiheit, an die unsere Ohren schon so lange gewöhnt sind. Der kreative Einsatz von 3D steckt noch in einer sehr frühen Entwicklung, und mit Kathedralen der Kultur wollen wir die kreativen Möglichkeiten dieses neuen Mediums weiter ausloten.

Die Russische Nationalbibliothek

Drehbuch und Regie Michael Glawogger, Produzenten Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn, Kamera Wolfgang Thaler, Schnitt Monika Willi, Voice over Gennadi Vengerov, Musik Wolfgang Mitterer, Künstlerische Mitarbeit Viola Stephan

Drehbuch und Regie Michael Glawogger, Produzenten Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn, Kamera Wolfgang Thaler, Schnitt Monika Willi, Voice over Gennadi Vengerov, Musik Wolfgang Mitterer, Künstlerische Mitarbeit Viola Stephan

Seit ihrer Einweihung im Jahr 1814 hat die von Yegor Sokolov entworfene Russische Nationalbibliothek in St. Petersburg die turbulente Geschichte des Landes miterlebt. Ihre Mauern behüten ein Reich der Gedanken, das mit großer Sorgfalt und Zärtlichkeit von den meist älteren Bibliothekarinnen gepflegt wird. Das Echo ihrer Schritte in den labyrinthartigen Gängen unterstreicht die Stille in den meist leeren Lesesälen. In Michael Glawoggers Die Russische Nationalbibliothek kommt die ehrwürdige Bibliothek durch Auszüge aus einigen ihrer größten Schätze zu Wort. Jenseits ihrer Mauern allerdings pulsiert eine Welt, die mehr und mehr auf die virtuelle Speicherung von Daten und Information vertraut und in der Bibliotheken und Buchläden langsam an Bedeutung verlieren. Der Film setzt der vergänglichen Schönheit der Bücher und ihrer Schutzräume ein Denkmal.

Interview

Warum haben Sie die Russische Nationalbibliothek für Ihren Beitrag zu »Kathedralen der Kultur« ausgewählt?

Als ich die Einladung bekam, einen Film zum Projekt Kathedralen der Kultur beizusteuern, war mein erster Gedanke: Ich will eine Bibliothek filmen. Bibliotheken sind vollgepackt mit allem Möglichen an Ideen und Gedanken; sie sind materialisierte Mannigfaltigkeit, Verkörperung einer Geistesgesamtheit. Bibliotheken sind mehr als bloße Gebäude. Bibliotheken sind selbst wie Bücher mit sehr vielen vollgeschriebenen Seiten. Als wir dann anfingen darüber nachzudenken, welche Bibliothek es denn sein solle, hatten wir bald ein Problem: Jede Bibliothek mit einem gewissen Rang und Klang (Vatikan, Oxford...) wirkte so, als könne man sie nicht angemessen filmen – zu viele Verbote. Also näherten wir uns dem Ganzen von der Größen- frage her. St. Petersburg streitet sich mit Peking darüber, wessen Sammlung die meisten Bände um- fasst, wobei beide wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viele es jeweils wirklich sind. Ich hatte dann eine Reise zu diesen beiden sowie noch einigen anderen riesigen Bibliotheken geplant, begann in St. Petersburg, und blies den Rest des Trips gleich ab – diese Bibliothek ist ein offenes Buch, die war perfekt.

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

Als ich die ersten Muster sah, fiel mir auf, dass es zwei Arten von Bildern gab, die wirklich fabelhaft funk- tionierten: das waren die Entdeckungsreisen durch das Labyrinth sowie die Nahaufnahmen. Wenn man den Büchern mit der 3D-Kamera nahe kommt, dann sieht man selbst die winzigsten Details: den kleinsten Knick, die leichteste Bräunung – das Alter dieser Objekte wird gegenständlich, greifbar - die Bücher werden Lebewesen. Als wir dann diese wunderschöne alte Bibel mit ihren unglaublich ausdrucksstarken Farbdrucken von der Schöpfungsgeschichte filmten, dachte ich plötzlich: 3D darf nicht nur die Räume erforschen, in denen die Bücher stehen – 3D muss in die Bücher selbst hinein und diese erforschen. Und so nahmen wir uns einen dieser Drucke - wie Gott den Menschen erschafft -, verwandelten ihn in ein 3D-Bild und fügten das dann im Film in die Bibel ein. Da hat- ten alle das Gefühl: dafür ist 3D da, nämlich Räume zu erschließen, wenn nicht gar zu schaffen, die es vorher noch nicht gab.

Das Halden Gefängnis

Drehbuch und Regie Michael Madsen, Produzenten Anne Köhncke, Signe Byrge Sørensen, Kamera Wolfgang Thaler Schnitt Janus Billeskov Jansen Voice over Benedicte C. Westin Musik Karsten Fundal

Drehbuch und Regie Michael Madsen, Produzenten Anne Köhncke, Signe Byrge Sørensen, Kamera Wolfgang Thaler Schnitt Janus Billeskov Jansen Voice over Benedicte C. Westin Musik Karsten Fundal

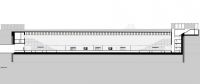

Das norwegische Halden Gefängnis wurde vom dänischen Architekturbüro EMA entworfen und vom Time Magazine als „das humanste Gefängnis der Welt“ bezeichnet. Seit der Eröffnung 2010 sitzen in dem Hochsicherheitsgefäng- nis einige der gefährlichsten norwegischen Kriminellen ein. Doch können gitterlose Fenster und Panoramablicke auf die umgebende Natur knallharten Kriminellen wirklich helfen? Kann ein Gefängnis überhaupt jemals »human« sein? Traditionell werden Gefängnisse als Bestrafungsinstitutionen gestaltet – in ihnen drückt sich das Limit der ge- sellschaftlichen Toleranz aus. Doch Michael Madsen zeigt in Das Halden Gefängnis wie diese Anstalt diesen Trend umkehrt und »normales Leben« imitiert. Seine frei schwebende Kamera bildet einen Gegenpol zur Haftsituation der Insassen – so zeigt Madsen die dünne Trennlinie zwischen dem humanistischen Konzept der Rehabilitierung und dem Bedürfnis nach Rache und Bestrafung innerhalb der Gesellschaft.

Interview

Warum haben Sie das Gefängnis Halden als »Kathedrale der Kultur« porträtiert?

In einem Gefängnis zeigt sich, wie die Gesellschaft die eigene Bevölkerung mit dem extremen Mittel der erzwungenen Ausgrenzung bestraft. Das Gefängnis Halden entstand 2010 in Norwegen, und interessant daran ist, dass das gesamte Design von dem Gedanken der Rehabilitation ausgeht: die Kriminel- len, die hier inhaftiert sind, sollen bessere Menschen sein, wenn sie entlassen werden. In diesem speziel- len Gefängnis, das vom Time Magazine als »das humanste Gefängnis der Welt« bezeichnet wurde, wird dieses Ideal bis an seine Grenzen ausgereizt. Dieses Gesamtkunstwerk der Resozialisierung ist ein Beispiel dafür, wie dieser Staat sich ausdrücken möchte. Vor 100 Jahren waren Haftanstalten in erster Linie Demonstration der Macht, der Autorität. Das Halden Gefängnis ist das Gegenteil davon. Was nicht heißen soll, dass hier keine Macht ausgeübt wird. Was sagt aber eine solche Darstellung der Macht und der Autorität über das Selbstverständnis einer Gesellschaft aus?

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

Ich habe bereits einen Film in 3D gedreht (The Average of the Average), in dem ich auch historische 3D-Bilder (1880er – 1910er Jahre) verwendet habe. Mich in- teressiert die seltsame körperlich-visuelle Präsenz von 3D wirklich sehr. Beim Halden Gefängnis bietet sich 3D besonders an: Architektur ist hier räumlich gewordene Psychologie. Das Ideal der Architektur besteht eigentlich darin, die Grenzen zwischen dem Drinnen und dem Draußen aufzuheben – letztlich vielleicht auch zwischen Kultur und Natur. Doch ein Gefängnis ist genau das Gegenteil. Der Film ermögli- cht den Zuschauern, einen Raum zu betreten, den die Gesellschaft abgegrenzt und verschlossen hat – im Gegensatz zu ihren anderen architektonischen Aus- drucksformen, deren gemeinsamer Nenner ja meist darin besteht, dass sie der Öffentlichkeit dienen. Ich hoffe das 3D die Zuschauer in das Reich modernster Rehabilitationstechnologie versetzt. Mit diesem Film habe ich versucht das Unsichtbare zu zeigen – was mich als Filmemacher besonders herausfordert – und damit die Frage nach dem Sichtbaren in einer Gesellschaft zu stellen.

Das Salk Institut

Regie Robert Redford, Produzenten Laura Michalchyshyn, Sidney Beaumont Executive Producers Robert Redford, Jon Kamen, Justin Wilkes Drehbuch Anthony Lappé, Kamera Ed Lachmann, Schnitt Jim Helton, Voice over Jonas Salk, Louis Kahn, Clodagh O’Shea, Thomas, D. Albright, Greg Lemke, Jessie Vermillo, Musik Moby

Regie Robert Redford, Produzenten Laura Michalchyshyn, Sidney Beaumont Executive Producers Robert Redford, Jon Kamen, Justin Wilkes Drehbuch Anthony Lappé, Kamera Ed Lachmann, Schnitt Jim Helton, Voice over Jonas Salk, Louis Kahn, Clodagh O’Shea, Thomas, D. Albright, Greg Lemke, Jessie Vermillo, Musik Moby

1959 bat der berühmte Virologe Jonas Salk den Architekten Louis Kahn, seinen Traum von einer neuen Art Forschungsinstitut zu entwerfen – er wünschte sich einen Ort, wie er sagte, an dem sich Picasso zu Hause fühlen würde. Salk stellte sich ein „Kloster“ an der kalifornischen Küste vor, wo die Wissenschaftler im Einklang mit der Natur und weit abseits der Ablenkungen durch die moderne Welt arbeiten konnten. So ergab sich die einzigartige Zusammenarbeit zweier Männer, die zu den außergewöhnlichsten Köpfen des 20. Jahrhunderts zählen. Robert Redfords Das Salk Institut offenbart Kahns außergewöhnlichen Entwurf als modernes Meisterwerk, als Hommage an den rechten Winkel. Der Film ist eine Reflexion über die existenzielle Qualität eines Ortes. Kann die Seele eines Bauwerkes die Menschen, die in ihm arbeiten so beeinflussen, dass sie Außergewöhnliches vollbringen? Untermalt von Mobys Musik porträtiert der Film auf meditative Weise einen monumentalen Ort und zwei Denker, deren Überzeugung es war, dass Gestaltung den humanistischen Idealen dienen kann.

Interview

Warum haben Sie das Salk Institut als »Kathedrale der Kultur« porträtiert?

Für mich kamen eine Reihe Bauwerke in Frage, aber das Salk Institut in La Jolla beeindruckt mich besonders. Ich hatte mich schon früher mit dem Bauwerk beschäftigt, weil ich in Los Angeles gar nicht weit davon aufgewachsen bin – ich habe miterlebt, wie die Polio-Epidemie damals bedrohliche Aus- wirkungen annahm. Als Elfjähriger war ich selbst davon betroffen, aber ich war kein schwerer Fall. Als Jonas Salk dann den Polio-Impfstoff entwickelt hat war das eine bahnbrechende Nachricht. Das Gebäude ist sehr euklidisch, sehr geometrisch, es hat spitze Winkel, die sehr kraftvoll, sehr dynamisch wirken. Besonders beeindruckend ist die Öffnung zwischen den beiden Flügeln, denn sie führt in die Unendli- chkeit des Meeres und des Raumes. Also wandte ich- mich an den kreativen und experimentierfreudigen Kameramann Ed Lachman und fragte ihn: Können wir das Gebäude mit all seinen Winkeln filmisch einfan- gen und würdigen?

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

Ich erlebe 3D mit gemischten Gefühlen. Als ich 14 oder 15 war, überschlug sich Hollywood förmlich wegen des ersten 3D-Films Bwana Devil. Darin geht es um Afrika, um Eingeborene mit Speeren und so weiter. Also wollten mein Bruder und ich heimlich ins Kino gehen. Wir liehen uns Smokings, versteckten uns in der Herrentoilette bis der Film angefangen hatte und schlichen dann in den Saal, um den Film zu sehen. Der Film war furchtbar – wir haben es beide nicht ausgehalten. Aber wir warteten ja auf den Augenblick, in dem ein Speer direkt in die Kamera geschleudert wird. Natürlich zuckten alle Zuschauer zurück – und das war es auch schon. Das war mein Erlebnis mit 3D. Hier wollte ich einen Film machen, nicht in erster Linie einen Dokumentarfilm. Mein Ansatz und meine Erwartung an 3D war, dass es mir helfen würde die außergewöhnliche Architektur, die spitzen Winkel, intensiv erlebbar zu machen. Das war eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen.

Das Oslo Opernhaus

Regie Margreth Olin, Drehbuch Margreth Olin, Bjørn Olaf Johannessen, Produzentin Maria Ekerhovd Kamera Øystein Mamen Schnitt Michal Leszczylowksi Voice over Margreth Olin, Musik Christoph Willibald Gluck, Igor Strawinsky, Olga Wojciechowska

Regie Margreth Olin, Drehbuch Margreth Olin, Bjørn Olaf Johannessen, Produzentin Maria Ekerhovd Kamera Øystein Mamen Schnitt Michal Leszczylowksi Voice over Margreth Olin, Musik Christoph Willibald Gluck, Igor Strawinsky, Olga Wojciechowska

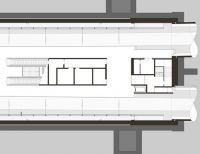

2008 etablierte sich ein elegantes neues Bauwerk in dem von Problemen belasteten Hafen im Zentrum von Oslo. Das vom Architekturbüro Snøhetta gestaltete Opernhaus erwächst aus dem Fjord und beherbergt die Norwegis- che Oper und das Ballett. Sein scheinbar endloses, schneeweißen Marmordach und das elegante Interieur ziehen gleichermaßen Besucher an. Die Architektur lässt hier die üblicherweise strikte Trennung zwischen innen und außen verschwimmen – und bietet so eine einzigartige Mischung aus Hochkultur und Naherholung.

Margareth Olins Das Oslo Opernhaus dokumentiert die zahllosen Menschen, die das schneeweiße Dach täglich überqueren, und Hunderte von Mitarbeitern und Performern des Hauses, die das Leben „dort oben“ auf die Bühne übertragen. Olin zeigt mit ihrem Film, wie sehr dieses Gebäude eine Symbiose von Kunst und Leben darstellt.

Interview

Warum haben Sie das Oslo Opernhaus als „Kathedrale der Kultur“ ausgewählt?

In der Stadt steht ein neues Gebäude, das in aller Munde ist. Wer Oslo besucht, muss es sich einfach ansehen, es betreten, über das Dach gehen, darum herumgehen, das Innere erkunden. Ankunft und Abreise. Dies ist das Viertel der Träume. Exit Oslo. All jene auf der Flucht, die Obdachlosen, Prostitui- erten und Drogenabhängigen, die in diesem Viertel wohnten – sie sind verschwunden. Oslos dunkles Herz ist verschwunden und wurde durch diese weiße Kathedrale ersetzt. Deshalb wollte ich in meinem Film auch den Tod ansprechen und das, was danach kommt. Die Snøhetta-Architekten wollen mit diesem Gebäude die Werte der norwegischen Sozialdemokra- tie ausdrücken. Und einer dieser Werte ist die Gleich- heit. Die Einzigartigkeit dieses Opernhauses sehe ich darin, dass das Draußen und das Drinnen gleich wichtig sind – beides kann man unabhängig vo- neinander erfahren. Das Bauwerk ist nicht nur dazu da, dass die Menschen dort Kunst erleben oder den Ausblick auf den Fjord und die Stadt genießen – das Gebäude selbst ist ein Kunstwerk.

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

3D hat für mich einen emotionalen Anteil. Ich wollte mich auf die Menschen konzentrieren, auf ihre Gesichter und Körper, auf ihren Blick in die Kamera, auf ihre Beziehung zum Gebäude – und nicht auf das Gebäude an sich. Bei den Dreharbeiten haben mich die Aufnahmen des Balletts »Cygne« sehr berührt, in denen auf der Bühne der Schwan stirbt. Ich spürte wirklich, dass wir der Tänzerin auf eine Weise nahe kommen, die für mich ein völlig neues Erlebnis darstellt. Möglich wurde das durch 3D. Auch meinen nächsten Dokumentarfilm möchte ich in 3D drehen. Ich will in dieser Richtung weiterarbeiten und dieses neue Ausdrucksmittel erforschen. 3D hat mir neue Werkzeuge an die Hand gegeben, um auszudrücken, was ich sehe. Es ist magisch.

Das Centre Pompidou

Drehbuch und Regie Karim Aïnouz, Produzentin Charlotte Uzu, Kamera Ali Olcay Gözkaya, Schnitt Toni Froschhammer, Voice over Deyan Sudjic Musik Al Laufeld

Drehbuch und Regie Karim Aïnouz, Produzentin Charlotte Uzu, Kamera Ali Olcay Gözkaya, Schnitt Toni Froschhammer, Voice over Deyan Sudjic Musik Al Laufeld

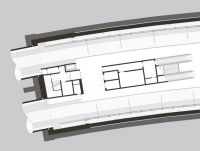

Das Centre Pompidou wurde 1977 von Renzo Piano und Richard Rogers gebaut und stellt ein demokratisches Versprechen als eine verspielte Utopie dar, die einer großen Bandbreite von Besuchern ein ebenso breites Kulturangebot bietet. Das Centre Pompidou erinnert an einen geschäftigen Flughafen, der von der Energie erwartungs- voller Reisender aufgeladen ist. Ähnlich begeistert strömen hier die Besucher durch die Kunstgalerien, Archive und Bibliotheken, Veranstaltungsräume und Kinos, ins Restaurant und auf die Aussichtsplattform.

Karim Ainouz‘ Das Centre Pompidou zeigt einen Tag im Leben dieses Pariser Wahrzeichens, gleitet durch die futuristischen, gläsernen Rolltreppenröhren, hält inne beim dramatischen Blick über Paris und in den reichen Sammlun- gen moderner Kunst und führt uns in die verborgenen Räume. Das Centre Pompidou ist wie ein Riesenmagnet im Zentrum der Stadt und der Film fängt die magische Anziehungskraft ein, die das Gebäude auf Einheimische und Fremde, Routiniers und Erstlinge ausübt.

Interview

Warum haben Sie das Centre Pompidou als „Kathedrale der Kultur“ ausgewählt?

Ich wollte meinen Film über ein Gebäude machen, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe, und als ich mich schließlich für das Centre Pompidou entschied, lag das eigentlich auf der Hand. Als ich Mitte der 1980er-Jahre nach Paris zog, als 17-jähriger, spielten das Gebäude und der Platz davor eine große Rolle für mich, den Ort empfand ich immer als einladend und offen. Die große Eingangshalle erinnert mich immer wieder an den Ankunfts und Abflugbereich eines außergewöhnlichen Flughafens – von hier aus kön- nen wir Reisen in die vielfältige und komplexe Welt unserer heutigen Kultur unternehmen. Von hier aus bekommen wir Zugang zu den Kunstgalerien, den Kinos und den Veranstaltungssälen des Centre. Ich empfinde das Centre als Startplattform für diese Re- isen, als Hort moderner, zeitgenössischer Kunst und als Ort kultureller Experimente. Ich wollte das Centre wie eine Person in einem Film zeigen, in all seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit.

Wie hat 3D die Schaffung dieses Films beeinflusst?

Einer der interessantesten Aspekte an 3D ist die Illusion, die es uns bietet, tatsächlich an einem Ort zu sein. Die Wahrnehmung etwas zu sehen, verwandelt sich also in die Illusion, es tatsächlich zu erleben. Vor Beginn dieses Projektes konnte ich mir das noch nicht vorstellen. Mich interessierte ein Gebäude, das in 3D sehr fotogen wirken würde und das Centre Pompidou hat etwas, das sehr gut zu diesem Medium passt: seine Transparenz, seine ausladenden und far- benfrohen Ausmaße, seine exponierte Struktur. Ich möchte, dass der Film das Gefühl vermittelt, durch den Körper des Centre zu schweben, dass er Innen und Außen verbindet. Ich möchte den Kontrast und die Reibungen zeigen, die sich durch die Begegnung der Stadt mit der industriell anmutenden Architektur des Gebäudes ergeben – diese Möglichkeit eröffnet sich mir durch 3D. Außerdem kann 3D dem Inhalt des Films eine emotionale Dimension geben. Wenn man das kreative Potenzial von 3D ausschöpft, ergibt sich das Gefühl, das Bild fast berühren zu können. Das Bilderlebnis gewinnt buchstäblich an Tiefe. Ich erlebe 3D als eine besondere Farbe auf meiner Palette.

DAUER 156 MIN.

FORMAT 2D U ND 3D DCP

Als Kinofassung wird »Kathedralen der Kultur« in zwei Versionen gezeigt:

VERSION A 1 X 6 EPISODEN (156 MINUTEN MIT PAUSE)

1. W I M W E N D ERS / M IC HAEL GL AWO GG ER / M IC HAEL M A D SEN / RO B ER T R E DF OR D / M ARG RETH O LIN / K ARIM A IN OUZ

VERSION B 2 X 3 EPISODEN (2 X 78 MINUTEN)

1. WIMWENDERS / MICHAEL GLAWOGGER / M IC HAEL M A D SEN

2. ROBERT REDFORD / MARG RETHOLIN / KARIMA INOUZ

Eine Produktion von Neue Road Movies (Berlin)

Regisseure sind Wim Wenders, Michael Glawogger, Michael Madsen, Robert Redford, Margreth Olin, Karim Ainouz

Produzenten Erwin M. Schmidt, Gian-Piero Ringel

Executive Producer Wim Wenders koproduziert von Anne Köhncke, Signe Byrge Sørensen, Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn, Maria Ekerhovd, Charlotte Uzu, Laura Michalchyshyn,

Sidney Beaumont, Nobuya Wazaki, Kayo Washio Stereographie Joséphine Derobe

in Koproduktion mit Final Cut for Real (Kopenhagen), Lotus Film (Wien), Mer Film (Oslo), Les Films d’Ici 2 (Paris), Sundance Productions/RadicalMedia (New York), WOWOW (Tokyo),

Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Arte, ORF

Film/Fernsehabkommen mit der Unterstützung von Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW, Danish Film Institute, Österreichisches Filminstitut, Norwegian Film Institute, Nordisk Film & T V Fond, Filmstandort Austria, Aide aux Nouvelles Technologies du CNC, Fritt Ord, Dreyers Fond, MEDIA Programme of the European Union

Weltvertrieb Cinephil Deutschland NFP marketing & distribution*

Drehbuch und Regie Michael Glawogger, Produzenten Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn, Kamera Wolfgang Thaler, Schnitt Monika Willi,

Drehbuch und Regie Michael Glawogger, Produzenten Tommy Pridnig, Peter Wirthensohn, Kamera Wolfgang Thaler, Schnitt Monika Willi,  Drehbuch und Regie Michael Madsen,

Drehbuch und Regie Michael Madsen,  Regie Robert Redford, Produzenten Laura Michalchyshyn, Sidney Beaumont Executive Producers Robert Redford, Jon Kamen, Justin Wilkes Drehbuch Anthony Lappé, Kamera Ed Lachmann, Schnitt Jim Helton, Voice over Jonas Salk, Louis Kahn, Clodagh O’Shea, Thomas, D. Albright, Greg Lemke, Jessie Vermillo, Musik Moby

Regie Robert Redford, Produzenten Laura Michalchyshyn, Sidney Beaumont Executive Producers Robert Redford, Jon Kamen, Justin Wilkes Drehbuch Anthony Lappé, Kamera Ed Lachmann, Schnitt Jim Helton, Voice over Jonas Salk, Louis Kahn, Clodagh O’Shea, Thomas, D. Albright, Greg Lemke, Jessie Vermillo, Musik Moby Regie Margreth Olin, Drehbuch Margreth Olin, Bjørn Olaf Johannessen, Produzentin Maria Ekerhovd Kamera Øystein Mamen Schnitt Michal Leszczylowksi Voice over Margreth Olin, Musik Christoph Willibald Gluck, Igor Strawinsky, Olga Wojciechowska

Regie Margreth Olin, Drehbuch Margreth Olin, Bjørn Olaf Johannessen, Produzentin Maria Ekerhovd Kamera Øystein Mamen Schnitt Michal Leszczylowksi Voice over Margreth Olin, Musik Christoph Willibald Gluck, Igor Strawinsky, Olga Wojciechowska Drehbuch und Regie Karim Aïnouz, Produzentin Charlotte Uzu, Kamera Ali Olcay Gözkaya, Schnitt Toni Froschhammer, Voice over Deyan Sudjic Musik Al Laufeld

Drehbuch und Regie Karim Aïnouz, Produzentin Charlotte Uzu, Kamera Ali Olcay Gözkaya, Schnitt Toni Froschhammer, Voice over Deyan Sudjic Musik Al Laufeld

Interpretation Wohnzimmer

Interpretation Wohnzimmer Studienbesuche zu den Gebäuden

Studienbesuche zu den Gebäuden